12月21日(日)午前9時から理事会、続いて10時半から幹事会が行われました。

2025年度(2024年12月~2025年11月)の事業報告と財務報告と

2026年度(2025年12月~2026年11月)の事業計画と予算についての提案がなされました。

石飛篝理事長より

『2026年度は、経費の削減に努める一方、運営財源の確保に努めながら収支バランスを維持したいと考えています。さらに、2027年度に設立80年を迎えるための準備をしてまいります。「京都」の歴史ある書道誌としての位置づけをさらに強めるため、京都という地域色を前面に打ち出してまいりたいと考えております。

また、同時に当会の運営に尽力いただける人材の育成・登用に積極的に取り組むことが、次代につなぐ必要不可欠な要素であると考え、より一層取り組んでまいりたいと思います。』と語られました。

ご参加いただいた幹事の方からは「こうしたら良いのでは?」「今までやっている取り組みをこういう風に変えてみては?」など、たくさんの、ご意見をいただきました。

午後からは毎年恒例、水明書道会館の大掃除。

日頃の感謝を込めて、内も外も掃いて拭いて磨き上げピカピカになりました!

来年も会館を利用される皆様に気持ちよく使っていただけることを願っております。

水明書道会館 年末年始休館日は 12月27日(土)から1月4日(日)

ご不便をおかけしますがよろしくお願いいたします。

広報担当 上田真翠

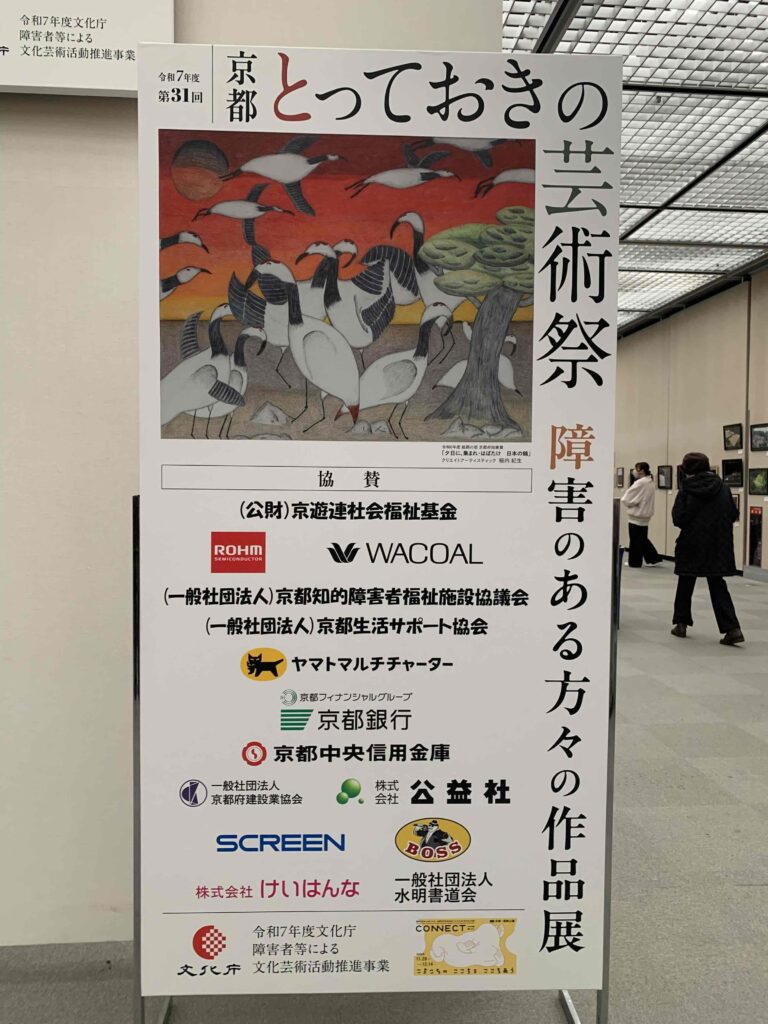

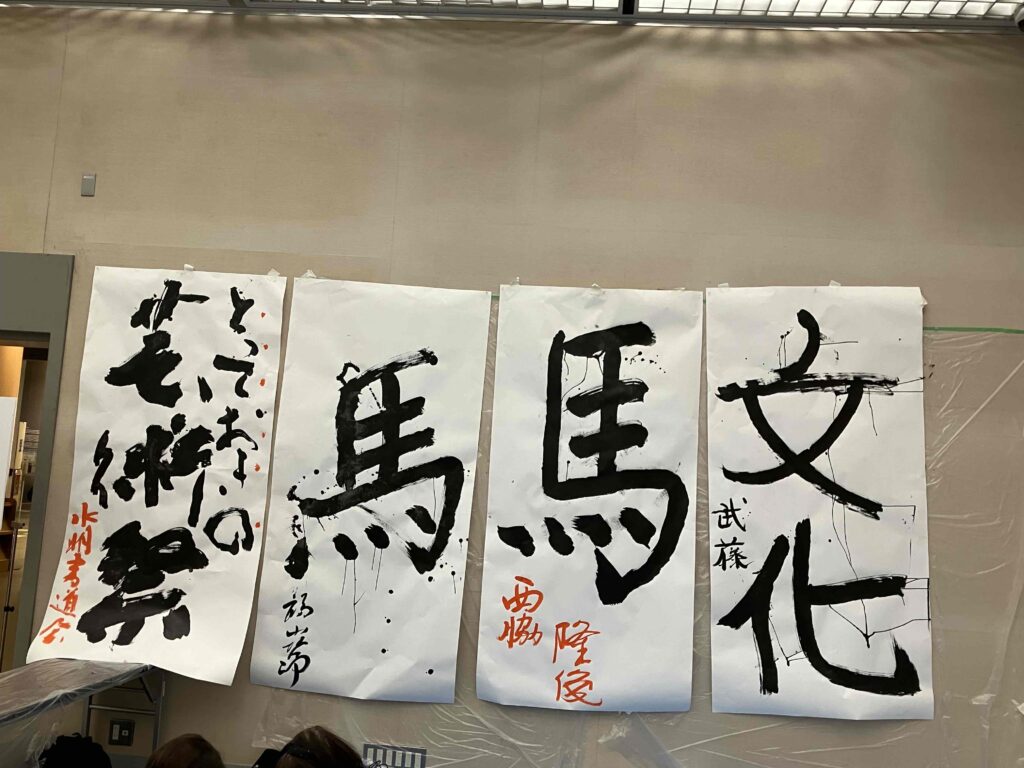

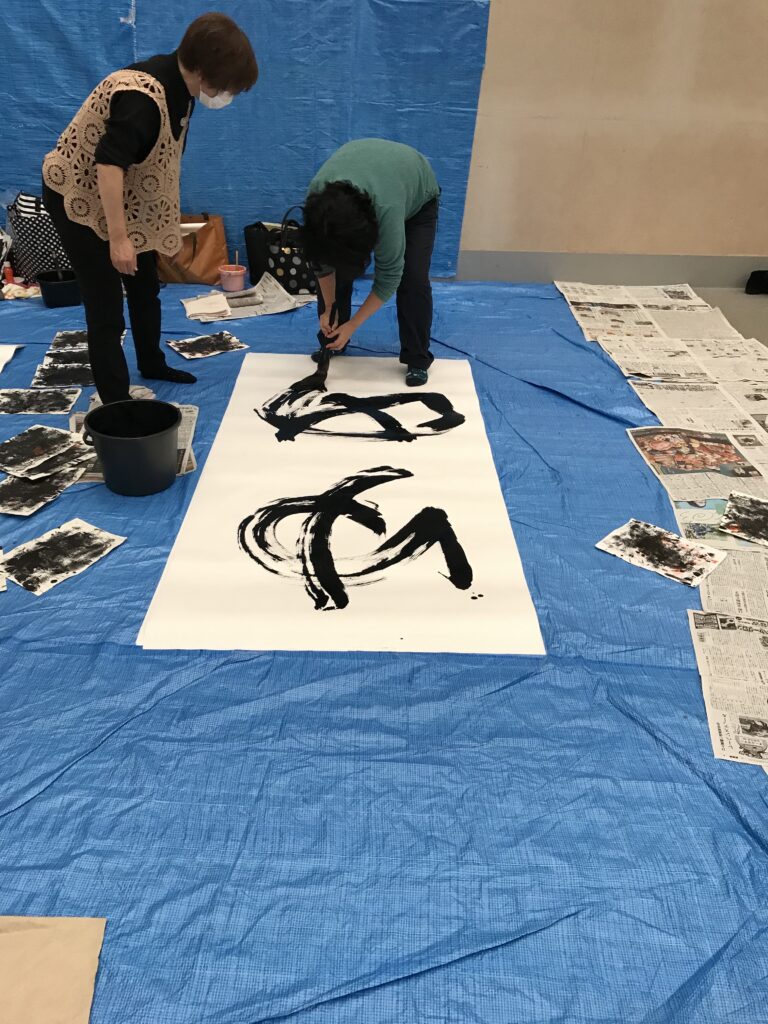

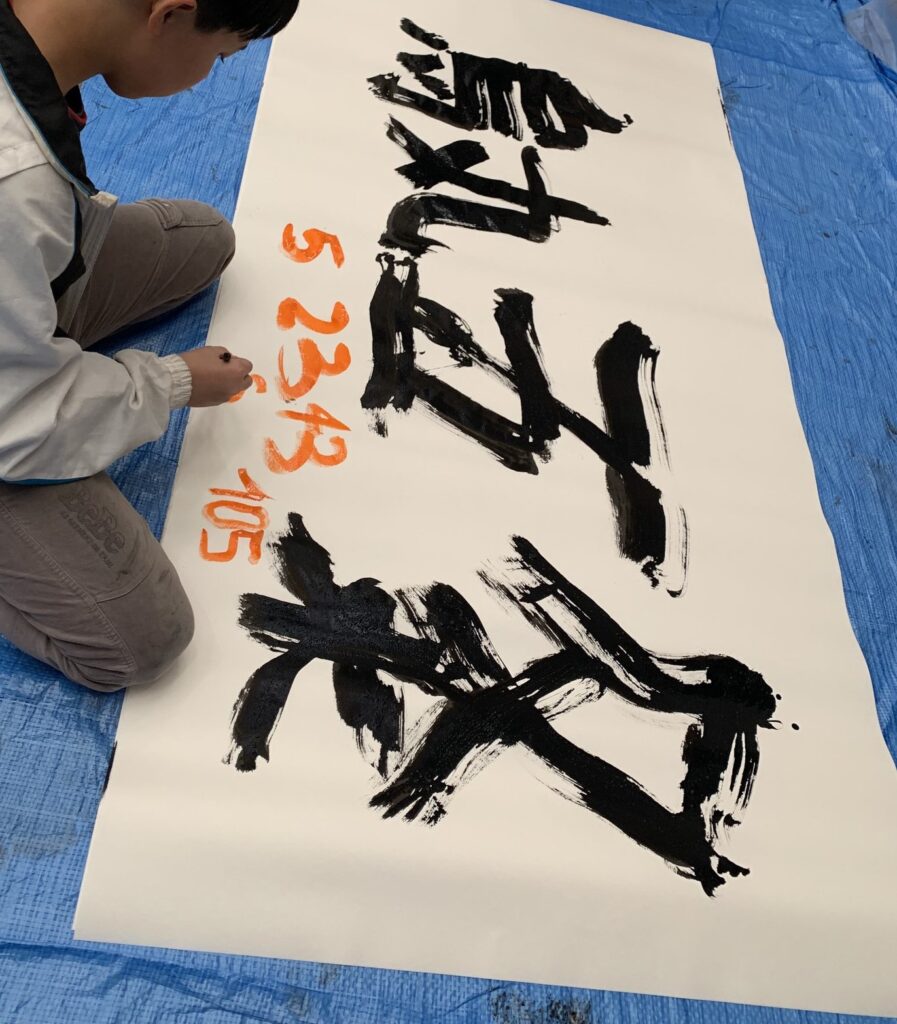

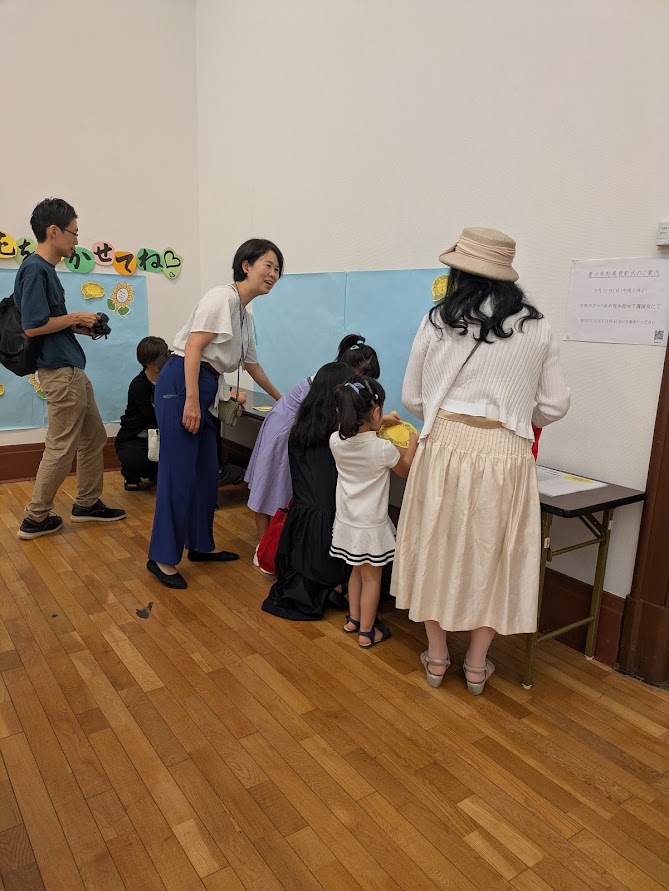

12月12日~12月14日 岡崎公園のみやこめっせで開催中『京都とっておきの芸術祭』

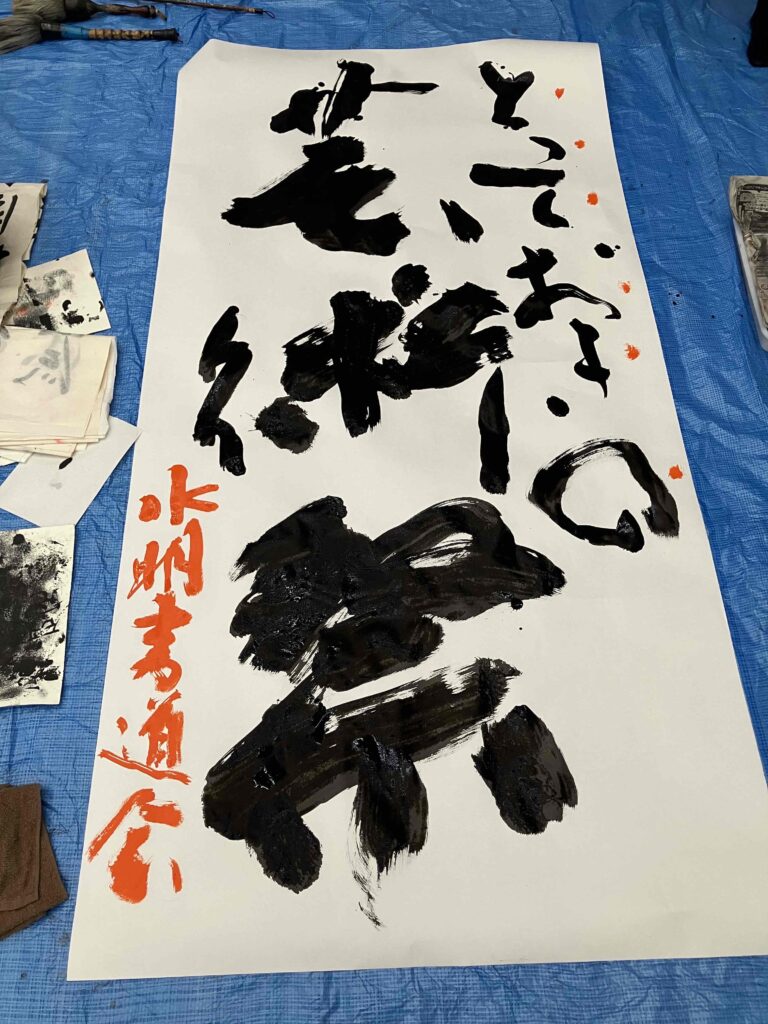

水明書道会協賛、2日目の今日のワークショップは「大きな筆で書こう!!」

縦3メートルの紙に大筆で文字を書いてもらいます。

皆さん、各々好きな言葉、文字を書いていただきます。

最初は皆さん、大きな紙、大きな筆を見て、書くことに躊躇されてましたが、

補助しますので是非!!と伝えると皆さん、「じゃあ書いてみる」という方が多かったです。

スタッフの「よいしょー」「がんばれ!」と掛け声をかけながら、筆を運んで、書き終えた後は

とても良い笑顔!!とても素敵な気持ちになります。

書いていただいた作品は各自お持ち帰りいただきます。

今日は京都府知事の西脇隆俊知事、

とっておきの芸術祭主催者、参議院議員の福山哲郎氏、

文化庁参事官の武藤氏の方々に揮毫いただきました。

水明書道会はこれからも「楽しく書道をやりましょう」をモットーに楽しいイベント、ワークショップなど機会があれば活動して参りたいと思います。

広報担当 上田真翠

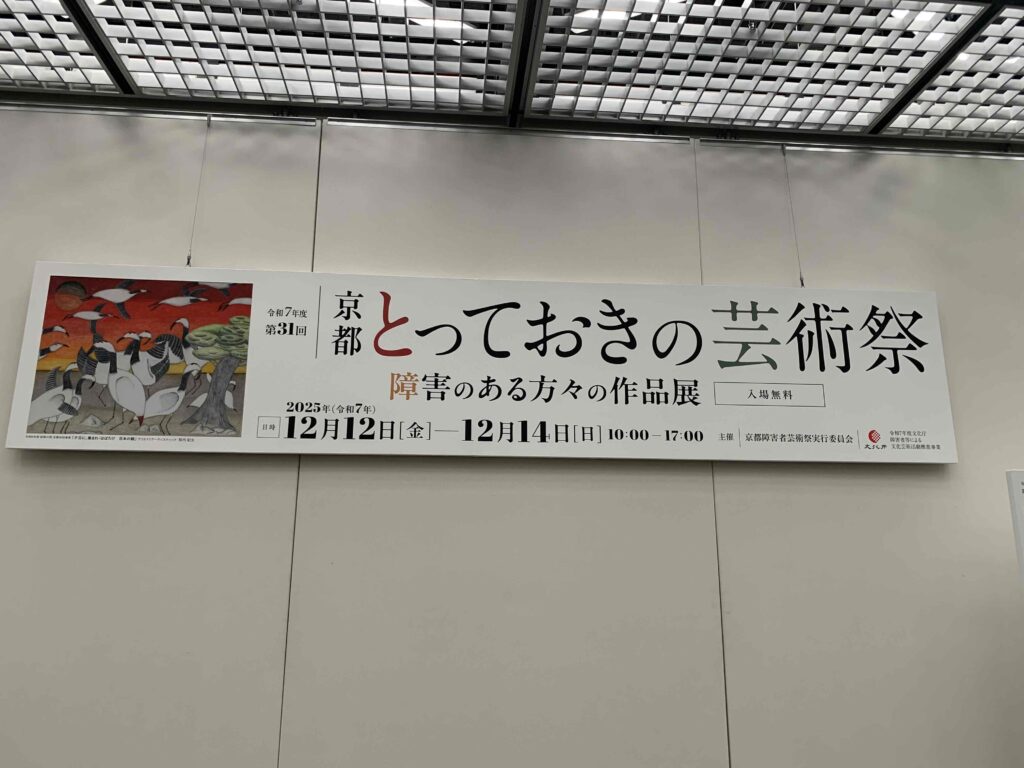

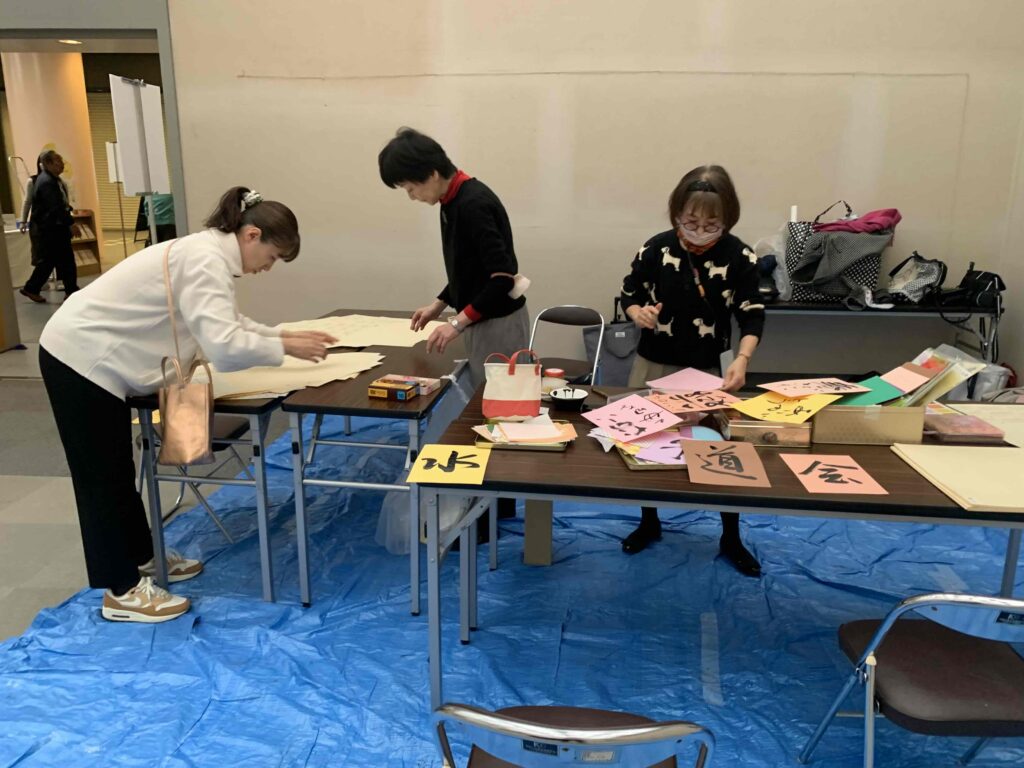

2025年12月12日~12月14日 岡崎公園のみやこめっせで開催中

『京都とっておきの芸術祭』(障害のある方々の芸術を応援する芸術祭)では、水明書道会が毎年会場でワークショップをして協力させていただいております。

いろ紙に言葉を書きカレンダーにペタペタ貼って、世界に一つだけのカレンダーが出来上がります。

もちろん、好きな言葉、絵などをご自分で書かれたりしてもOKです。

みなさん、目を輝かせて、思い思いに、一所懸命作成される姿。

出来上がった後の嬉しい表情がとても印象的でした。

明日2日目は「大きな筆で文字を書こう!!」です。写真は昨年の様子です。

芸術祭には絵画、陶芸、手芸など 出品されており見応えあります。是非足を運んでみて下さい。

広報担当 上田真翠

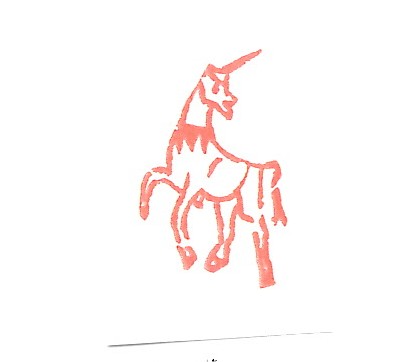

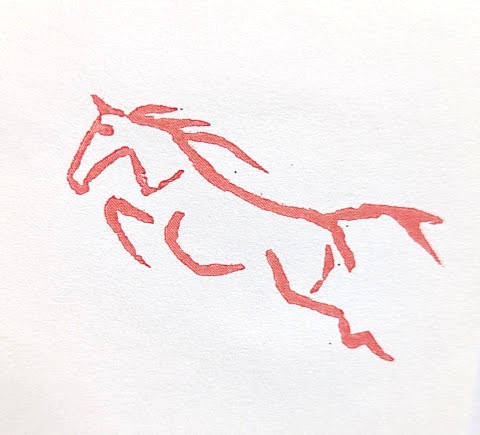

来年の干支は「午(うま)」です。

そこで今年も「馬」に関した故事や四字熟語を紹介したいと思います。

1.【烏白馬角】

★読み うはくばかく

★意味 現実に起こりえないことや実現不可能なこと

「烏白馬角な話」といえば「信じられない話」という意味になる。

「烏白」とは白い烏のこと、「馬角」とは角のはえている馬のこと。

同じような意味の四字熟語に「亀毛兎角」がある。

なお、角のある馬のペガサスは、ギリシア神話に登場する伝説の生物で、海神ポセイドーンとメドゥーサの子です。

2.【汗馬之労】

★読み かんばのろう

★意味 物事を成功させるために、艱難辛苦に耐えること。

「汗馬」は馬に汗をかかせるということから、戦場で功績を得るために駆け巡るということ。

汗馬は汗血馬のことで一日に千里走る駿馬のことをいう。

前漢の武帝は多数の汗血馬と約3000頭の繁殖用の馬を西方から取り寄せ、匈奴との戦いに備えたといわれている。

3. 【軽裘肥馬】

★読み けいきゅうひば

★意味 「軽裘」は軽くて高価な皮衣、「肥馬」は大きくて立派な馬。

富貴な人の外出の時のいでたち。転じて富貴な人。現代風にいうとブランド物のコートで高級外車に乗る富裕層という意味か…。

医聖といわれる華岡青洲の漢詩に、彼の理念が見事に言い表された代表作があるので紹介します。

竹屋蕭然烏雀喧 竹屋 蕭然として 烏雀喧し

風光自適臥寒村 風光 自適 寒村に臥す

唯思起死回生術 唯だ思う 起死回生の術

何望軽裘肥馬門 何ぞ望まん 軽裘肥馬の門

「私の家の周りでは烏や雀が鳴き、私にはこのような田舎に住むことが合っている。ただ思うことは、瀕死の患者を救う医術のことだけである。髙い着物や肥えた馬といった贅沢は望まない。」

これは門下生がかれの塾である春林軒を卒業する際に渡された青洲の自画像に添えられた漢詩で、医師としての心構えを諭したものです。

4. 【馬耳東風】

★読み ばじとうふう

★意味 他人からの注意や批評を聞いても受け入れることなく、全て聞き流すこと。または何を言われても反応を示すことがないこと。

出典は李白「答王十二寒夜独酌有懐」の一句「唯如東風射馬耳(唯だ東風の馬耳を射すが如し)」である。

佐藤 煒水

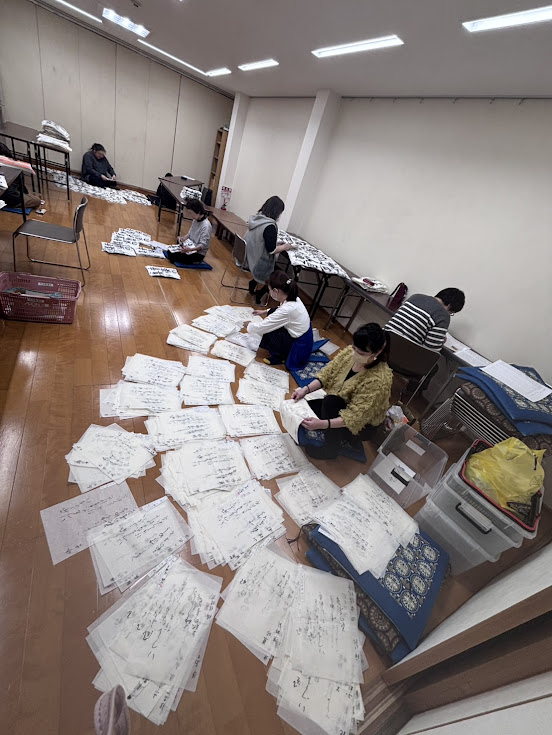

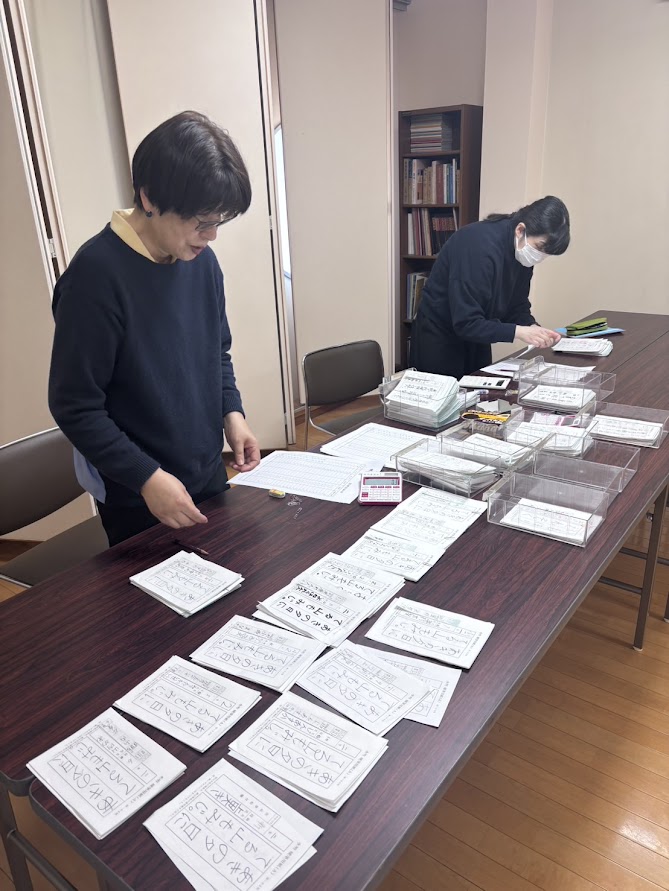

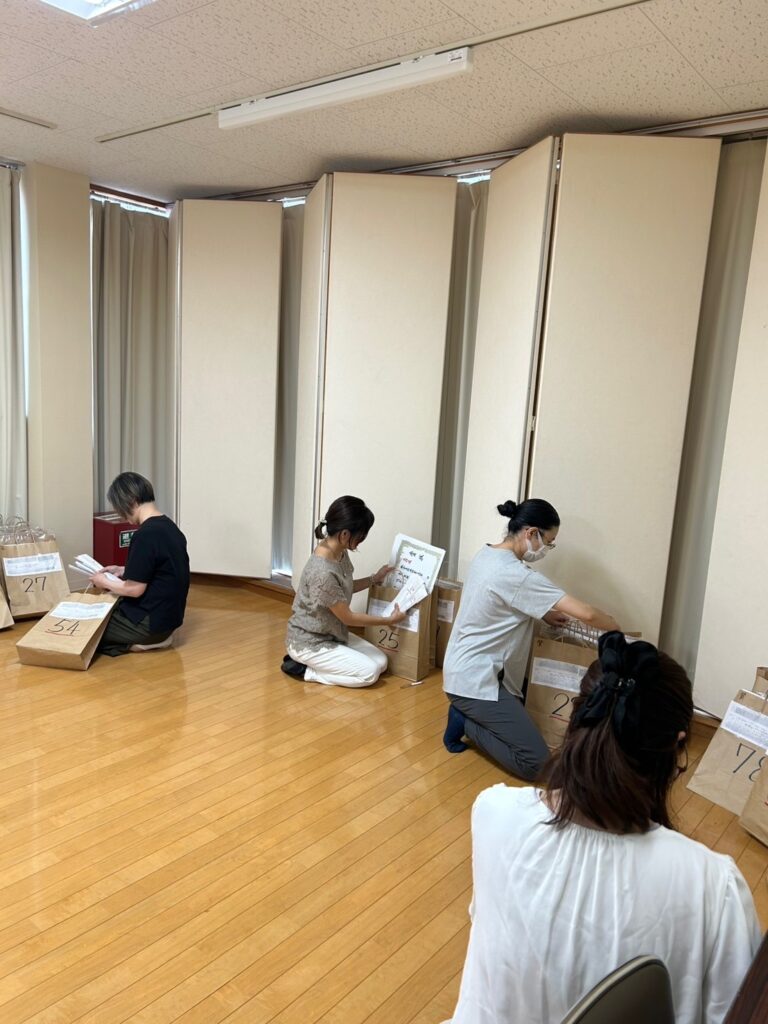

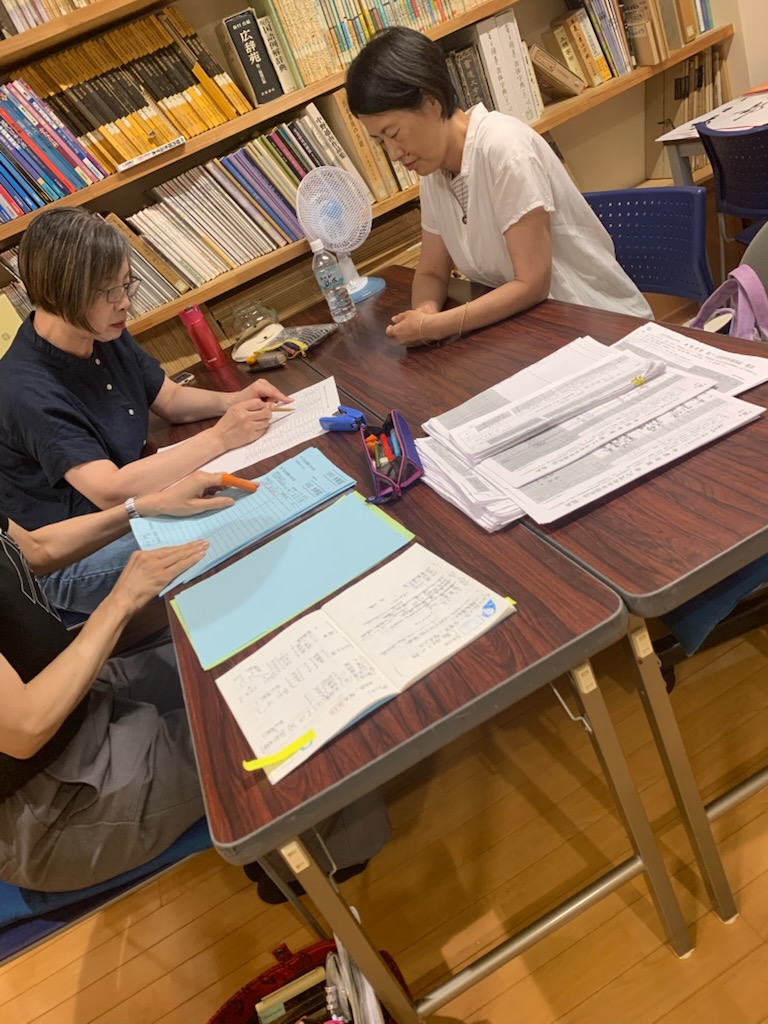

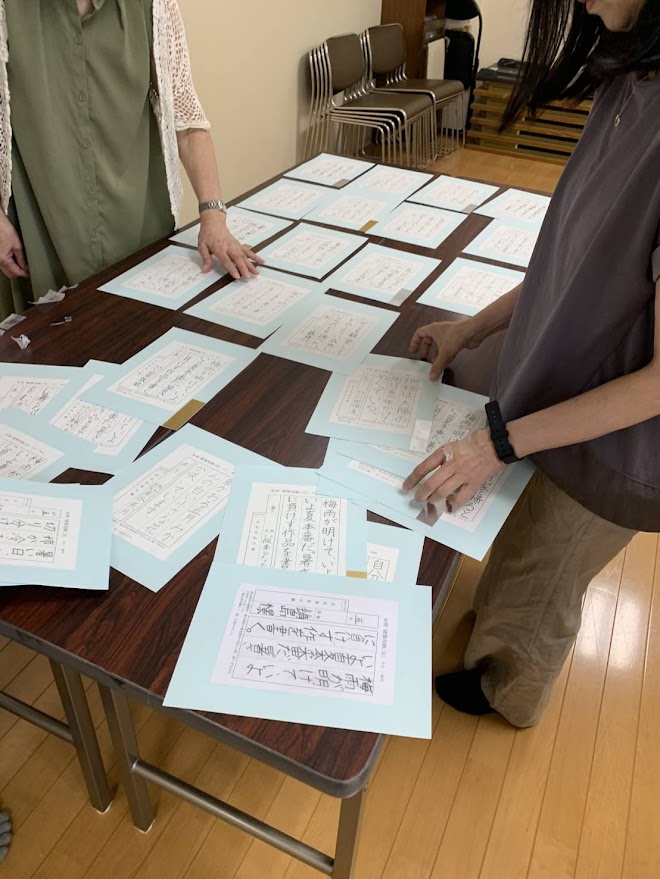

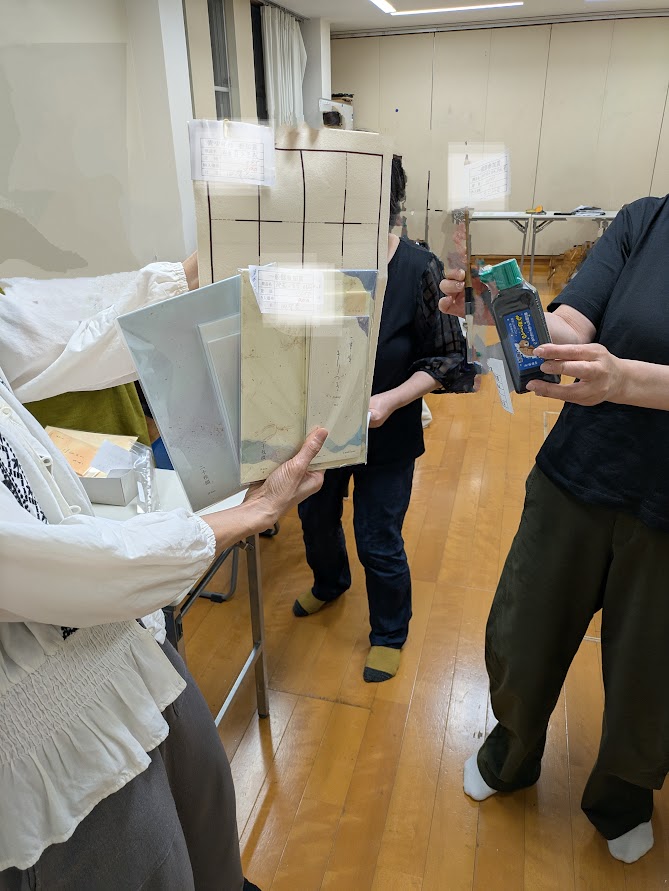

水明の競書の審査は漢字、かな両師範合格者がA.B.C班にわかれ3ヶ月に一度審査に当たっています。公平でスムーズな審査ができるように、事前に作品整理がきちんとおこなわれています。

今回、作品整理係の主任さんから作品整理だよりが届きました。

↓ ↓ ↓

作品整理係はA.B.C班に分かれ、3ヶ月に一度13人で競書作品を整理してスムーズに審査していただけるように仕分けをしています。

各課題ごとの仕分けを黙々と…

硬筆課題 学年ごとに段級別に仕分け中

条幅課題は二人で仕分け

何点か困っていることがあります。

①出品券が外れて迷子になっていることがある。(糊付けをしっかりしていただきたい)

②出品券の貼り間違い(漢字・仮名・硬筆)

③実用書に段級または中高の記載がないものがある。

④大字かなに中高の記載のないものがある。

※③④については、いずれも記載のない作品は写真掲載されませんので、ご注意ください。

以上、作品提出前にしっかりご確認いただけたら助かります。

スムーズな運営のために、皆様のご協力をお願い致します。

作品整理係B班主任 岩崎竹蘭

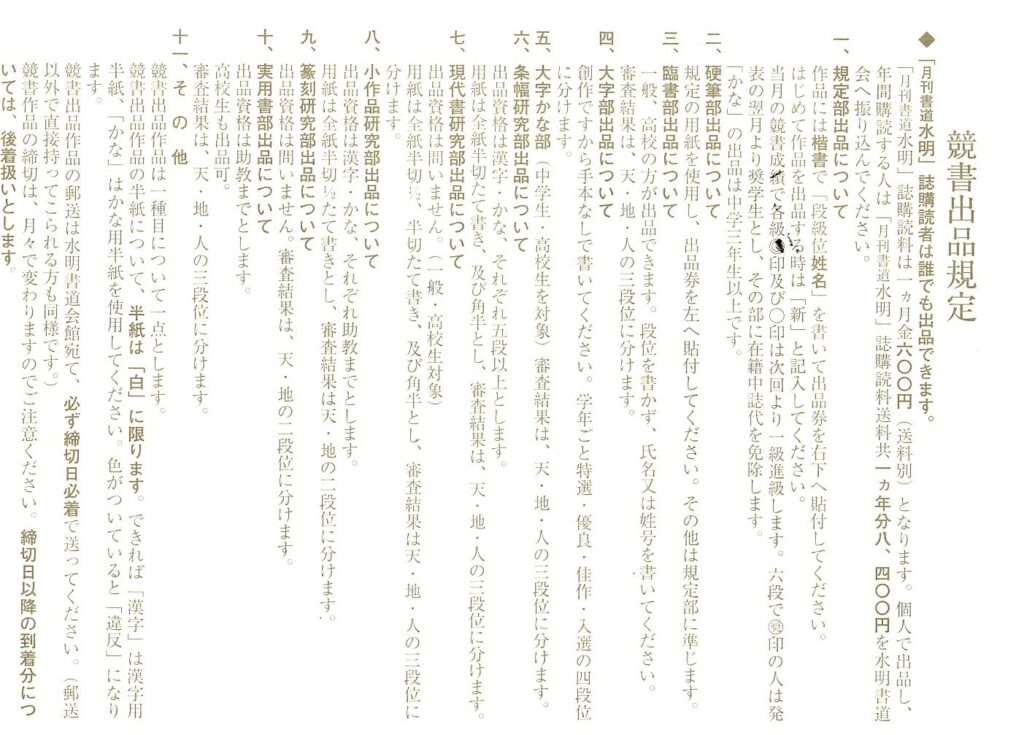

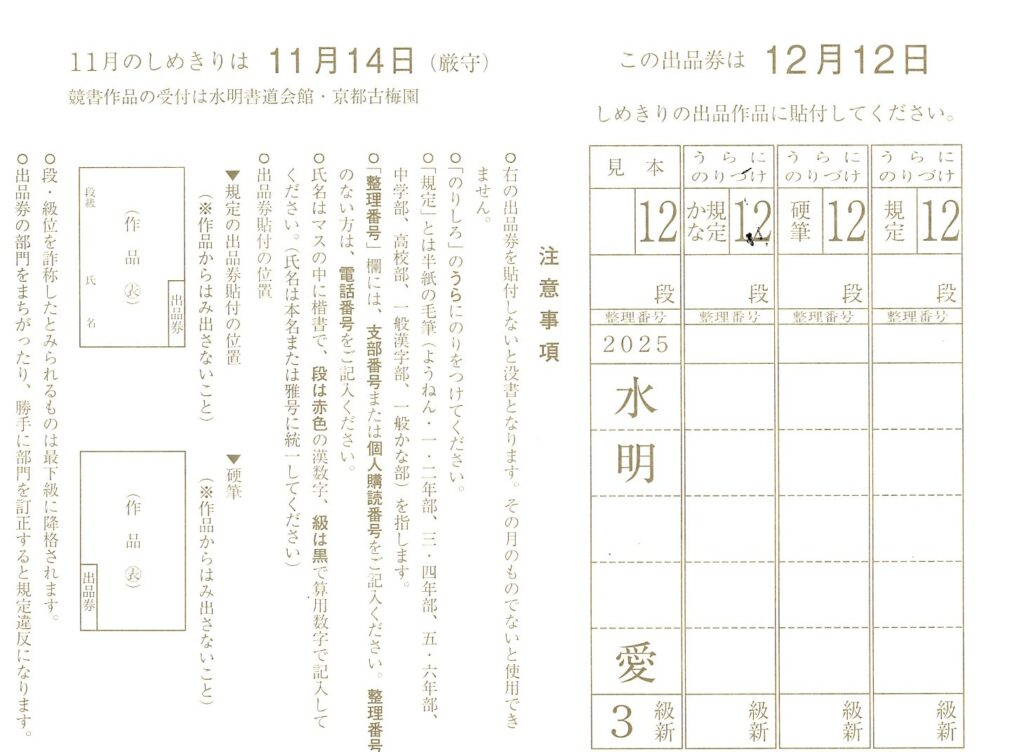

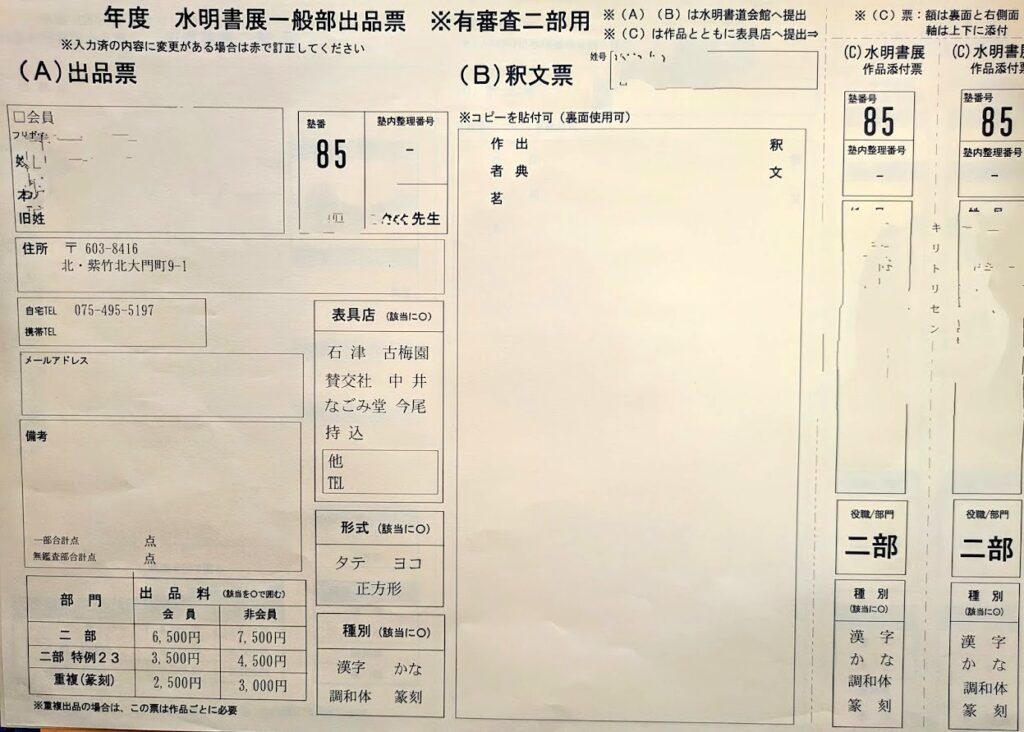

毎月の水明誌に付いている出品券と注意事項を載せておきます。再度ご確認ください。

11月23日 筆の寺で知られる東福寺正覚庵で筆供養が行なわれ、水明書道会も毎年ご奉仕をさせていただいております。今年も境内一画にて毎年好評のカレンダーワークショップをさせていただきました。

今年は3連休の中日、天候もおだやかな小春日和で、多くの参拝客がこられました。

境内では、おそばお抹茶席もあり、紅葉の中いただくおそばの美味しいこと♥

今年も一番最初にご住職様がカレンダーに「馬」と書いてくださいました。

お天気が良いので、カレンダーワークショップも盛況です。

「馬」の色々な書体から好きなのを選んで書かれています

午後から、いよいよ筆神輿のお練りです。筆供養の幟旗を先頭に水明書道会の幟旗もあげさせていただき、銅羅、太鼓、筆神輿と続きます。筆神輿は地元の元気な少年野球チームが担いでくれます。

紅葉で有名な通天橋も通りますが、例年にまして多くの観光客であふれていました。その中を神輿が通ります。

東福寺境内、お町内を練り歩きお寺に戻ってくると、いよいよ護摩木と共に全国から集まった筆が投げ入れられます。

読経と共に炎の中に次々に燃やされ、空高く炎が舞い煙がたちこめます。この煙を浴びると字が上達するといわれています。

あたたかな日差しの中、充実した一日でした。

広報担当 山根青坡

毎年、11月23日に東福寺正覚庵(筆の寺)にて行われる筆供養。

22日には皆さんがご持参下さった使い終わった筆を持参して筆神輿作りのご奉仕をさせていただきました。

23日筆供養当日は、法要が行われた後に、筆神輿が町内や、東福寺境内を練り歩き、午後2時から護摩木が燃やされ

全国から集まった筆や筆記用具が投げ入れられます。この煙を浴びると字が上達すると言われています。

水明書道会では、カレンダー作りのワークショップをしています。

紅葉も見頃です。筆供養にお越しの際はお立ち寄り下さい。 広報担当 上田真翠

出来上がり!!

出来上がり!!

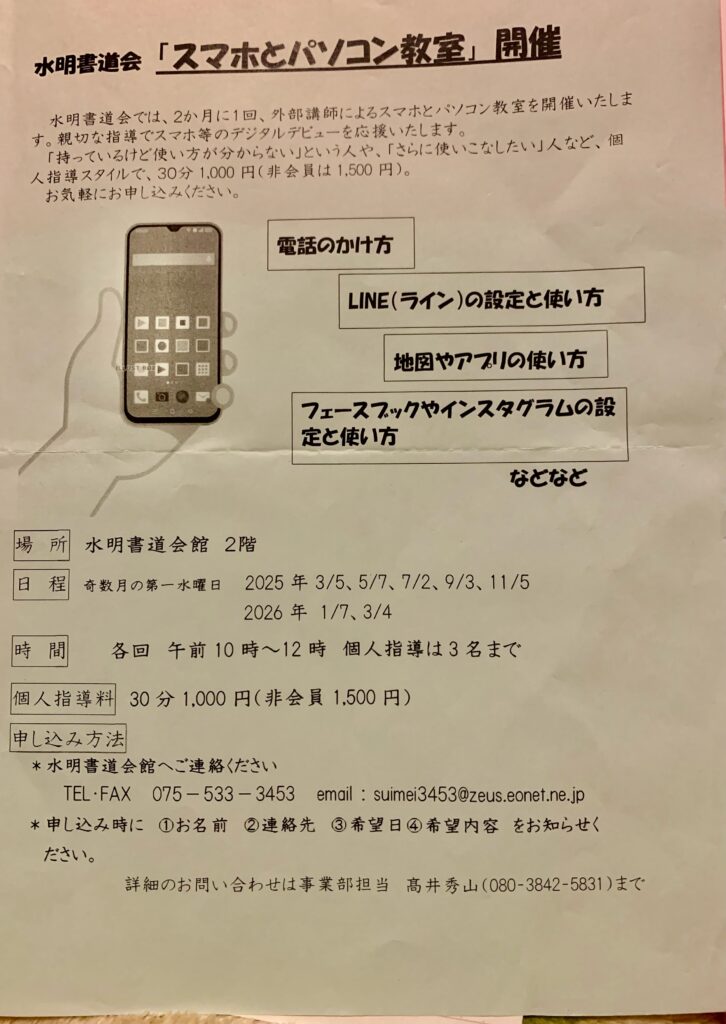

11月5日外部講師によるスマホとパソコンの教室、開催しました。

今回は今年最後と言う事で、総復習として、

・セキュリティ対策

・ChatGPT(チャットジーピーティー)などAIの活用方法

・Windows及びOfficeソフトのサポート期限終了に伴い切替のやり方

その他、日頃使用していて聞きたいこと等、どんな事でも質問できる、質問タイムがあり、

初心者の方でも気軽にご参加いただけます。

来年も開催したしますので、スマホ、パソコンを使っての生徒さん募集、ご自分の作品公開、など、活用いただき、「書」のスキルアップと共に「スマホ・パソコン」のスキルアップも是非!!

申し込み、開催日はこちら

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 広報担当 上田真翠

11月2日(日)、見学研修会として奈良の西ノ京駅近くにある墨運堂さんに「握り墨体験」にお伺いしました。

参加者は32名。

現地に到着するとまず、2グループに分かれました。

一つのグループは、墨の製法についてのビデオを見て解説を聞き、さまざまな墨の展示を見ました。

もう一つのグループは、実際に職人さんが墨を練るところを見学し、「握り墨」を作らせていただきました。

後半は、グループ交代~

「握り墨」は握ると手が真っ黒になるのではないかとドキドキしましたが、膠が墨の粒子を包み込むので、全く手が汚れないのが不思議でした。

出来上がった握り墨は、大切に紙に包み、希望者は桐の箱を購入して蓋をキッチリ閉めました。

完全に乾燥するまで、約3ヶ月は蓋を決して開けてはいけないんです。

「早く開けて見たい~」という気持ちを抑えておとなしく待たないといけません。

早くその墨を磨って文字を書いてみたいものです。

せっかくの秋晴れの日でしたので、希望者は、帰りに薬師寺や唐招提寺を散策して帰路につきました。

とても充実した秋の良き一日となりました。

ご参加の皆さま、ありがとうございました。

見学研修会担当:岩崎竹蘭

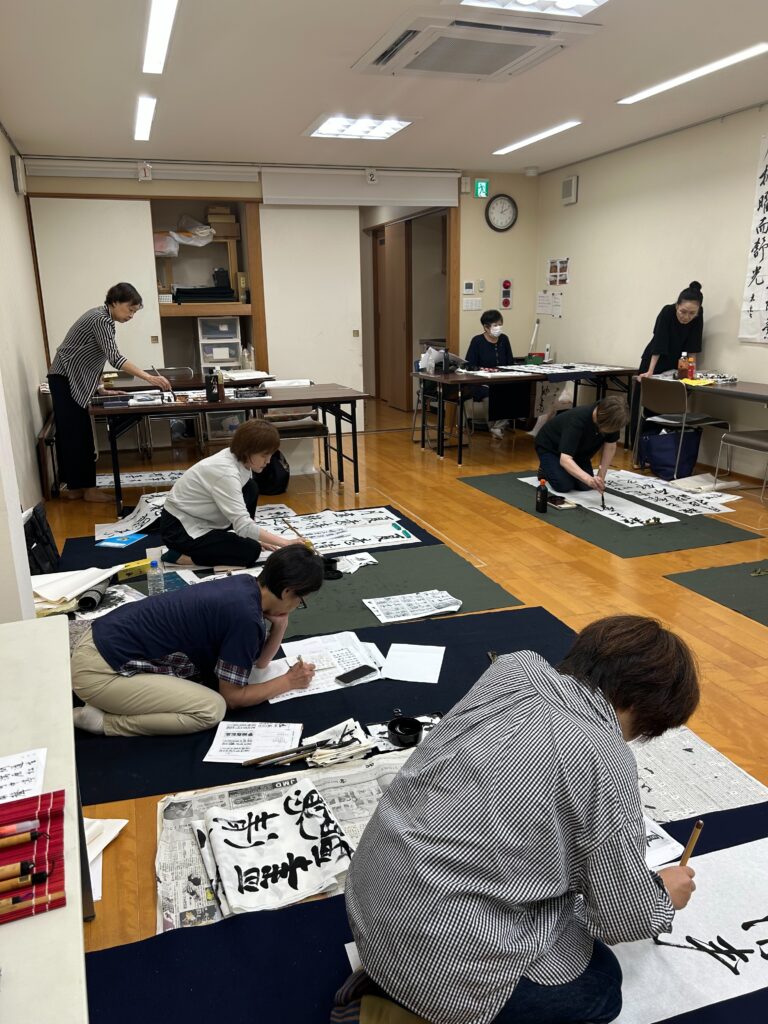

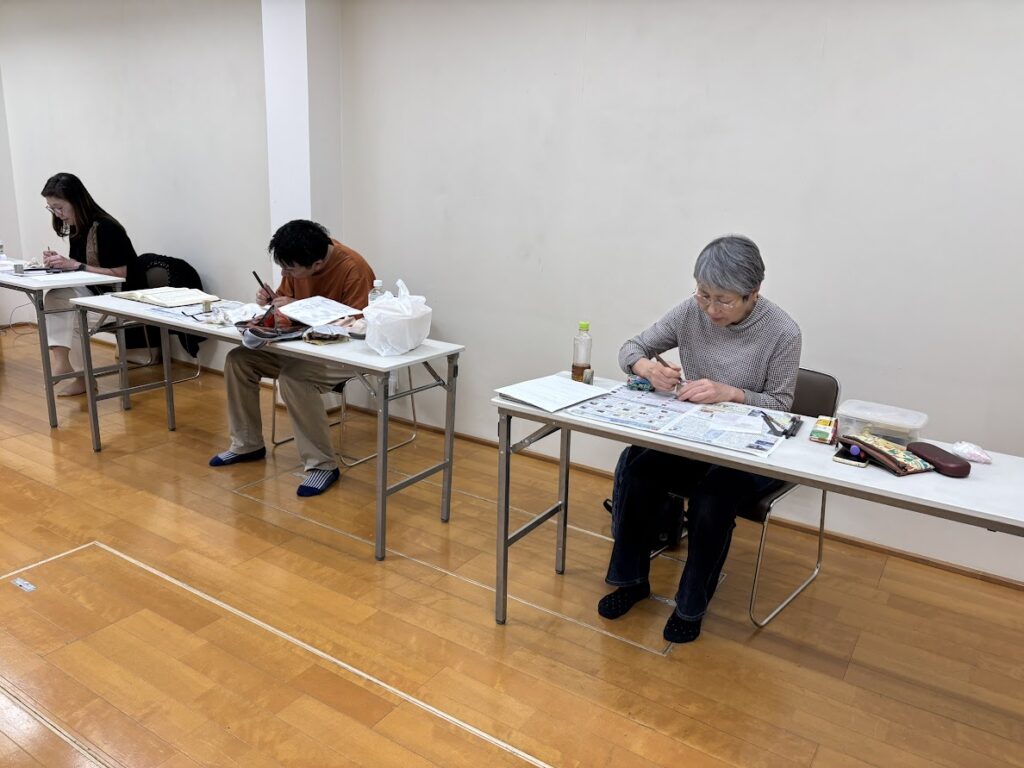

10月13日(祝・月)秋のセミナーが開催されました。

【現代書】は、石飛篝先生

午前は、臨書(爨宝子碑さんほうしひ)・(伊都内親王願文いとないしんのうがんもん)

午後は、半切、半切二分の一、角半、

受講者のお言葉に

「家では中々集中出来ないが、セミナーでは集中出来て、質問も講師の先生に直ぐに聞くことができて、満足な作品が作れる」

「家で書いていると、同じパターンの作品しか出来上がらないが、セミナーに参加すると、自分の殻が破けた感じの作品が出来、意欲が増す」

など、嬉しい事を言って下さいます。

【篆刻】は、佐藤煒水先生

落款印や干支印作成

一日で篆刻の概略の知識と「印」を二種作成、完成まで導いて下さいます。

皆さん、黙々と石を彫られておられました。

「集中力が高まり、無(む)になれるし、至福のひととき」とのお言葉をいただいております。

どちらの講座も初心者の方から師範の方まで受講出来ます。

「ベテランの方の中に初心者が受講するのは、気が引ける。」というお声も耳にしますが

全然大丈夫です!!

反対に「師範なのに、今更受講するの恥ずかしい」というお声も耳にします。

全然大丈夫です!!

お気軽にご参加下さい!!

上田真翠

10月5日(日)秋のセミナーが開催されました。

漢字は、中野麗泉先生

午前は、臨書(行書詩巻)

午後は、条幅講座

かなは、長田紫豊先生

午前は、臨書(和漢朗詠集)

午後は、条幅講座

どちらも10名以上の参加者で和やかな雰囲気の中にも、心地よい緊張感がありました。

講師の先生方は、添削や質問にも丁寧にご指導くださり、

事後のアンケートにも「また参加したい」と記入してくださる方が多数おられました。

受講料には、セミナーチケットを使用される方も多くおられました。

1冊12枚で10,000円とお得ですし、有効期限もありません。

お友達とシェアして使用もできます。

皆さんもセミナーに参加してスキルのブラッシュアップはいかがですか。

セミナー担当 山本粋瑤

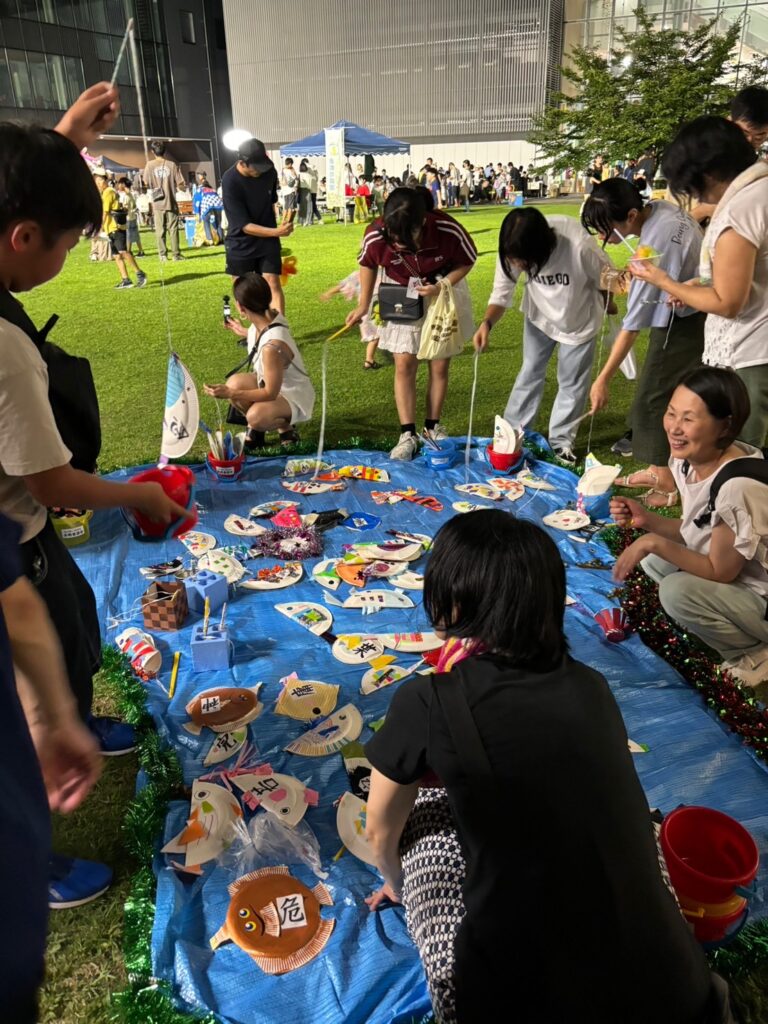

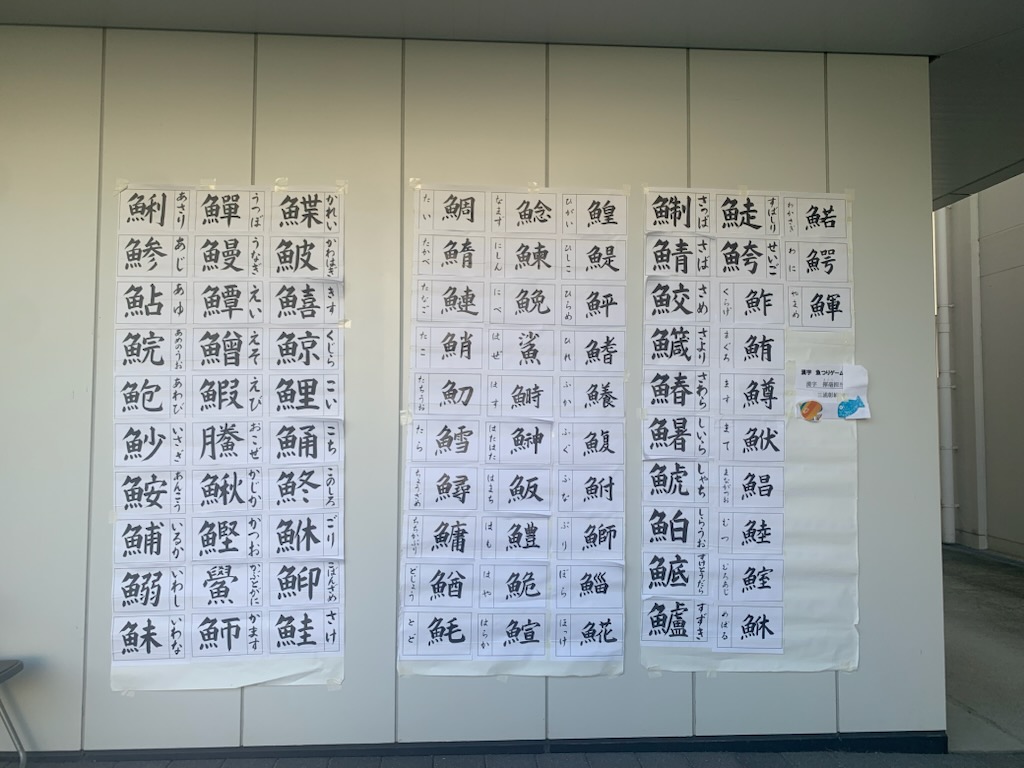

8月終わり水明書道会館のある地元、貞教学区の夏祭りに出店した魚釣りゲームで使った手作りの魚たち。

コロナ前、美術館別館で水明書展青少年展を開催した時にも、さかなへんの漢字ゲームとして活躍していました。

何度かの出番で、少し補修が必要になってきたので、水明イベント部有志の面々で、魚を作り直したり新しく作り足したりしました。さかなへんの漢字は難しく「へぇーこんな漢字でこう読むのかぁ~」と勉強にもなります。

手を動かしながらいろんな話が出来るのはとても楽しく、情報交換もできました。

次の出番でもこの魚たちが子ども達の笑顔をいっぱい引き出してくれますように…。

広報担当 山根青坡

9月14日(日)恒例の「師範試験対策講座」からセミナーがはじまりました。

今やこの講座の受講は試験対策に欠かせないものになっているように思います。

参加者は14名、漢字と仮名のグループに別れ、試験の合格には何が必要なのか、そのレベル、勉強のポイント、試験当日の注意点など、さながら受験勉強のような様相で受講されました。

講義の後は過去問を使った問題に取り組まれ、時間配分など問題への対処の仕方を実践され、講師からは、個別の指導もうけておられました。

みなさん、本当に真剣そのもので、約3時間弱の時間が瞬くまに過ぎていきました。その間一度の休憩もなし。

皆さん本当におつかれさま。合格を祈念します、いや、応援します。

秋の水明セミナーは10月、漢字・かな・現代書・篆刻の講座が開講されます。申し込み受付中です!

事業部 髙井秀山

9月3日、外部講師によるパソコン・スマホのスキルアップセミナーが開催されました。

個別相談1名おられ、「最近スマホを買い換えられ、使い方がよくわからない」という

事でご相談されていました。

この様に、どんな些細な事でも構いません、聞きたい事、疑問に思う事など、是非セミナーに、ご参加いただき、パソコン、スマホのスキルアップにご活用下さい。

隔月開催しております

詳細はこちらをクリック

↓↓↓

個別相談の様子

個別相談の様子

今回の内容は、「Officeソフト(Word・Excel等)のサポート終了、対応について」

10/14でWindows10がサポート終了となります。

また同じく10/14にOfficeソフトの2016・2019年版がサポート終了となります。

私事ですが、私は2024年の1月にパソコンを購入。「自分には関係ないわ」

と思っていました。が・・・ 購入した年月ではなく、パソコンの年版です。

調べたところ私のパソコンは2019年版でした。無知な私、今回知ることが出来て良かったです。

※メーカーサポートが終了したソフトは、セキュリティ上リスクがある為、買い替えが望ましいので、選定に役立つ情報をお伝えいただきます。(買取版や月額/年額版など、多くの製品があります)

講師の方に一人ずつパソコンを見ていただき、どのプランが向いているかアドバイスいただきました。

是非この機会にお確かめになられるのも良いかもしれません。

次回のセミナーは11月5日(水)10時~12時、水明会館にて行われますので是非ご参加ください。

広報担当 上田真翠

秋の水明セミナー、申し込み受付中です!

この秋、スキルアップをはかりませんか?

熱心な講師が受講者の力になれるように準備してお待ちしています。

広報担当 山根青坡

毎日暑い日が続きますね。8月も終わりですが、この暑さはいつまで続くのでしょうか・・・。

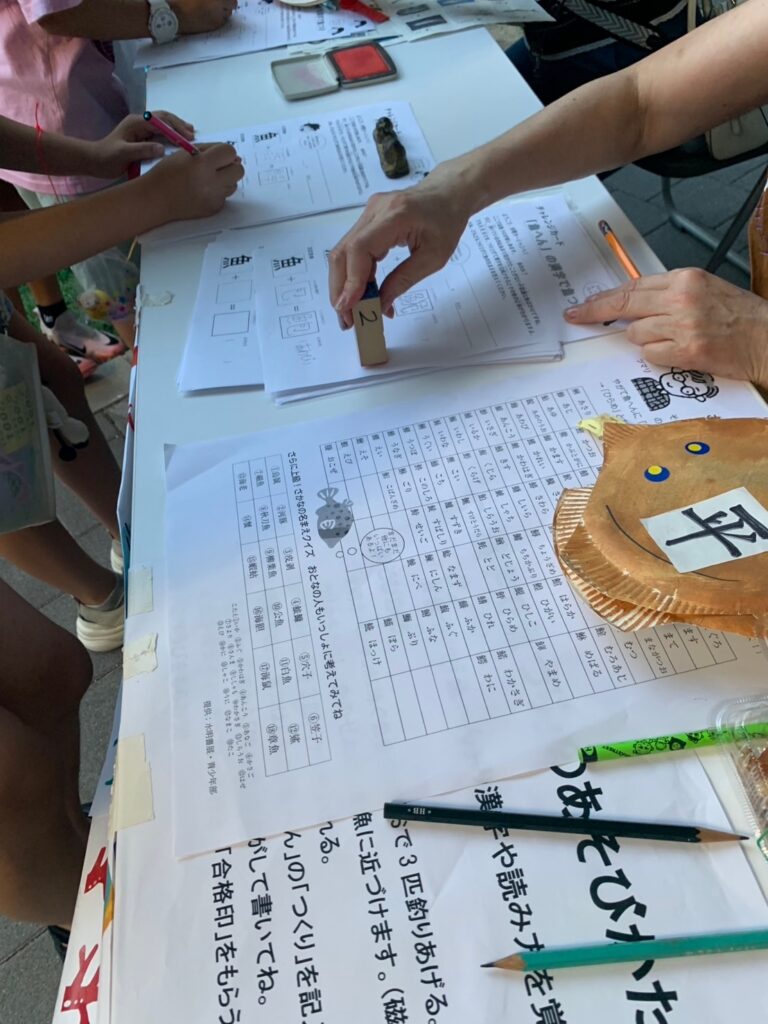

昨日は貞教(ていきょう)学区の夏祭りに参加、出店いたしました。

場所は水明会館徒歩3分の所に在る、京都美術工芸大学で行われました。

水明書道会は初めての出店です。

模擬店もたくさん出店、フラダンス、吹奏楽部の演奏、歌も唄われていたり、イベント盛りだくさんでした。

出店内容は「魚へん」の漢字釣りゲーム

手作りの魚に旁を貼った魚を水明オーシャンに泳ぐ魚を釣り竿で釣り上げバケツに入れる。解答用紙に漢字一覧表から読み方を探し記入する。

「さぁ、釣るぞーーー。よし、釣れた!!」

釣った魚の字を一覧表から探し解答用紙に記入

「さぁ~わかるかなぁ~ 」

「さぁ~わかるかなぁ~ 」

魚、漢字一覧表

がんばったね!のハンコを押してもらい。ご褒美を持って帰っていただきます。 「よくできました!」

「よくできました!」

とても暑い一日でしたが、夜風が心地良く吹き、皆さんの笑顔を見ていると暑さも吹っ飛びました。

来年は更に盛り上げて、水明の知名度を上げていけたらと思います。

広報担当 上田真翠

お待たせしました!

2025年水明書展のすべての作品や書展会場の様子をYouTubeにて公開いたしました。

どうぞご覧ください。そして来年の水明書展に向けて日々がんばってまいりましょう。

広報担当 山根青坡

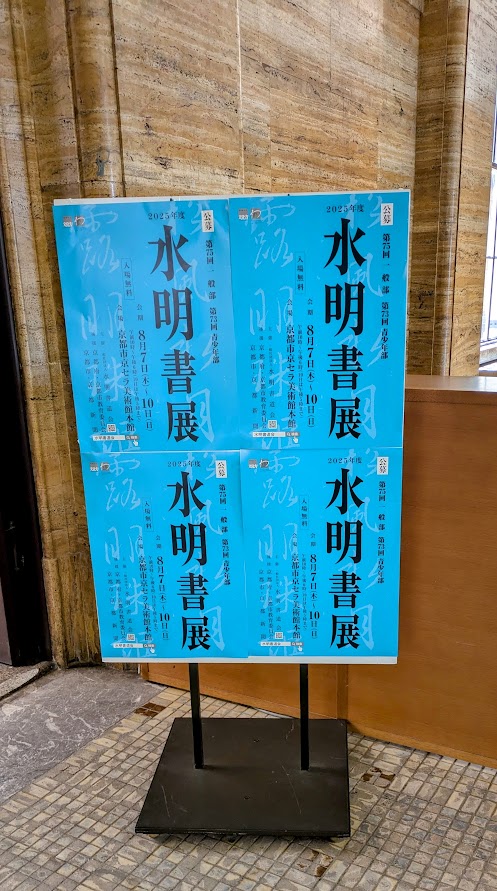

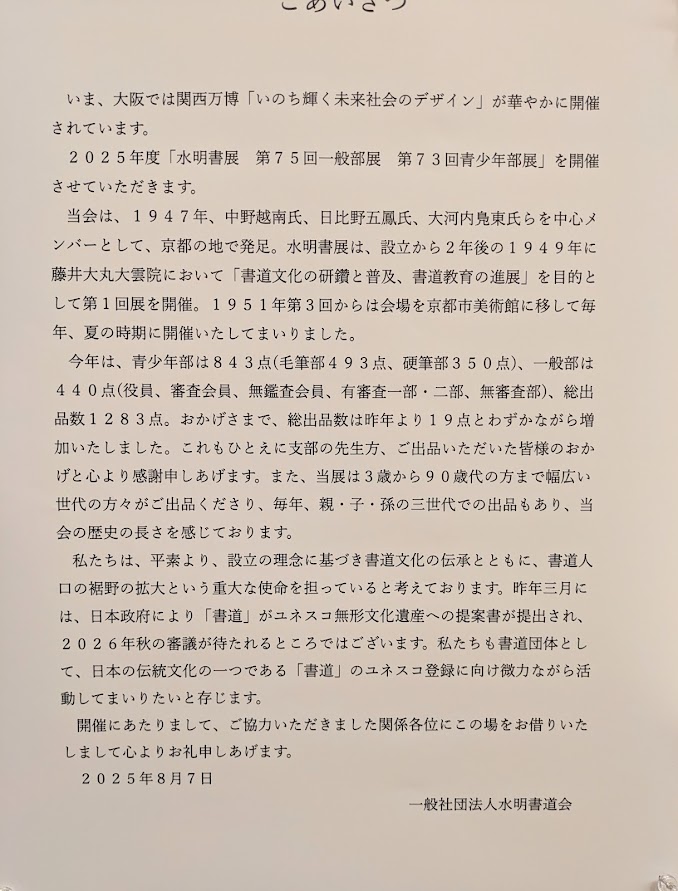

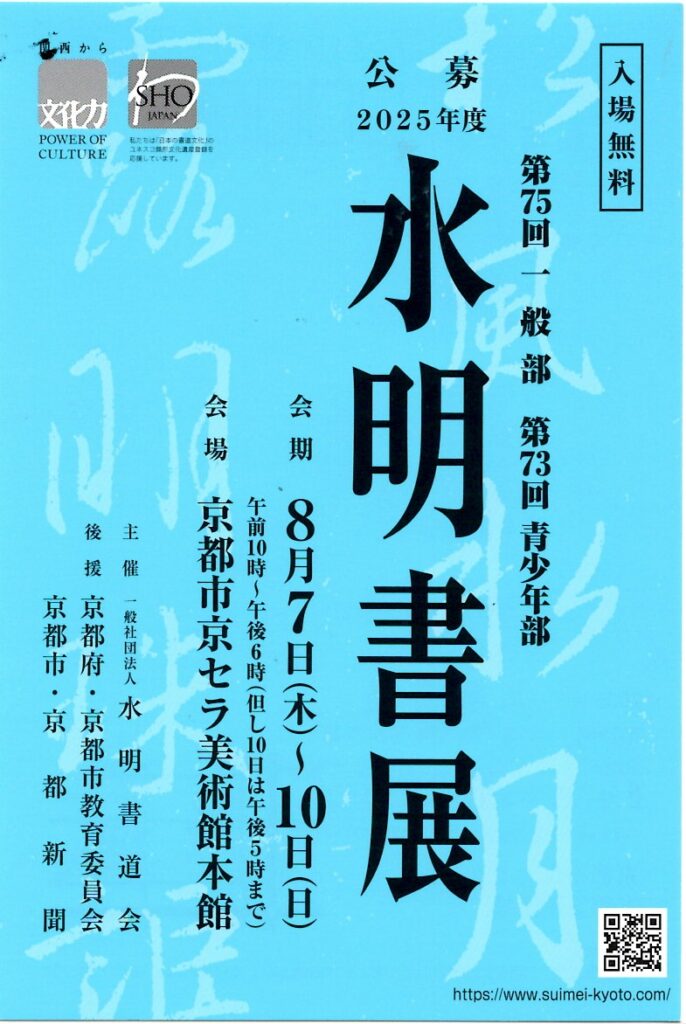

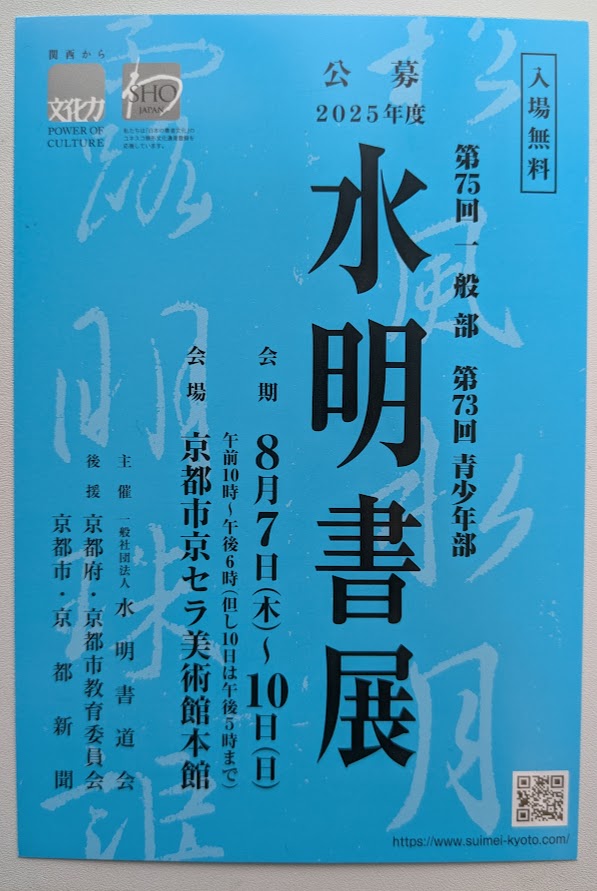

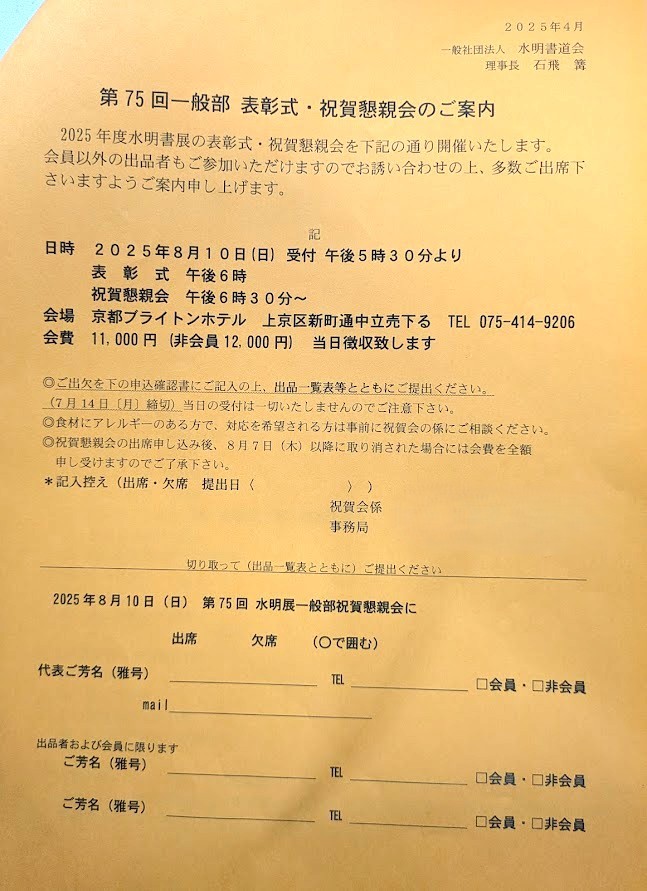

8月10日(日)、青少年部、一般部とも表彰式を終え、2025年度「水明書展 第75回一般部展 第73回青少年部展」が盛会裡に終了いたしました。

水明書展は、1951年(第3回)から京都市美術館で開催させていただき、美術館の改修やコロナ禍の時期を除いて毎年、夏の時期に開催いたしてまいりました。当展の最大の特徴は、青少年の書と一般部の大人の書、1,200点を超える多様な書作品が一堂に並ぶこと。

今年は、青少年部は843点(毛筆部493点、硬筆部350点)、一般部は440点(役員、審査会員、無鑑査会員、有審査一部・二部、無審査部)、総出品数1283点。おかげさまで、総出品数は昨年より19点とわずかながら増加いたしました。これもひとえに支部の先生方、ご出品いただいた皆様のおかげと心より感謝申しあげます。

4日間の入場者数は、3,301名。今年は、前週の猛暑から一変、雨模様にもかかわらず、多くの方々に足をお運びいただきありがとうございました。

開催にあたりまして、ご協力いただきました関係各位にこの場をお借りいたしまして心よりお礼申しあげます。

2025年8月10日

一般社団法人水明書道会 理事長 石飛 篝

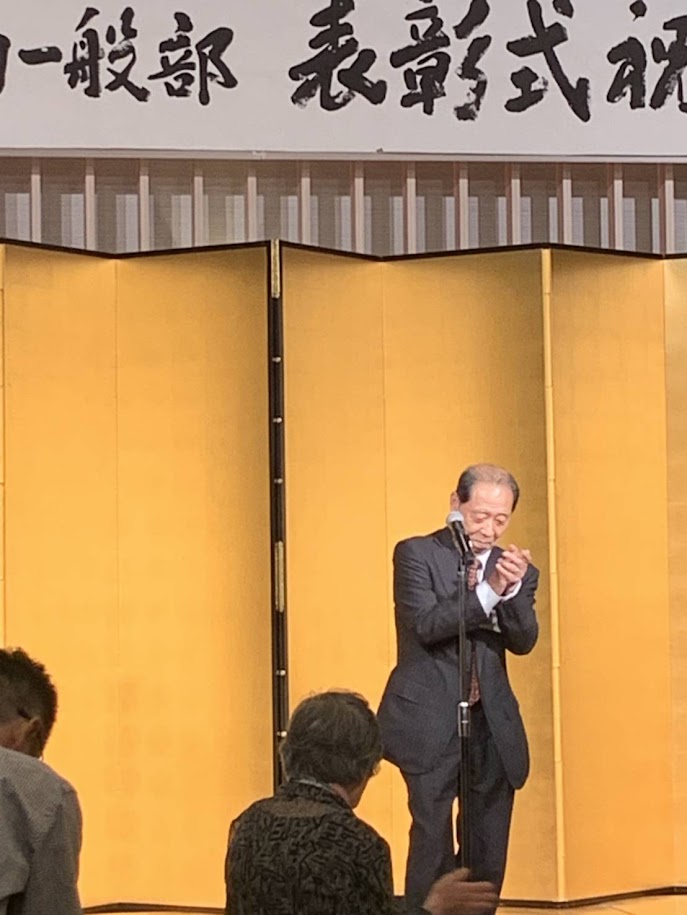

8月10日 水明書展が盛会のうちに終了しました。

最終日はあいにくの雨!そんな中でも多くの方がお運び下さり会場が賑わい、皆さん熱心に作品を鑑賞されていました。

すなおな気持ちがいっぱい書かれた 貼るところがないくらい満開のひまわり!

午後3時からは、京セラ美術館の地下講演室にて青少年部の表彰式が行なわれ受賞者は緊張の中にも晴れやかな表情で賞状を受け取っておられました。

午後6時より一般部の表彰式、祝賀懇親会が京都ブライトンホテルで行なわれました。

賞状賞品の最終チェックをする褒賞係の皆さん

受賞者の皆さんは前の席に着席

理事長のあいさつで開会です

表彰式のあとは祝賀懇親会

受賞者インタビュー、楽しい抽選会をし、余韻にひたりお開きとなりました。

白井顧問の乾杯のご発声

受賞者インタビュー

宴を盛り上げて下さった祝賀会係の皆さん

三浦副会長の一本締め

翌11日は朝から作品搬出作業が行なわれ、外された青少年部毛筆の作品、一般部の作品は表具屋さんに、硬筆は褒賞係が事務所に持ち帰り、各塾の袋に入れて表具屋さんに渡しました。

水明展も無事に終わり、今回気づいたこと反省点は総括の会で話し合い来年につなげていきます。

ご来場下さった皆様、出品下さった皆様、運営に携わって下さった皆様に心から感謝いたしております。

広報担当 山根青坡

水明書展は本日最終日です!最終日は5時までです。

連日の猛暑にもかかわらず、多くの方にご観覧いただいており、大変嬉しく感謝しています。

おめあての方の作品がどこに展示してあるのかとのお問い合わせは、受付にて一覧表でお調べしてお伝えできますが、

今回は、一般部全作品を50音順に並べ替えた一覧表をQRコードをかざすと検索できるようにいたしました。

QRコードは各部屋 会場図と共にはっています。

多くの方が作品を熱心にご覧になっております。

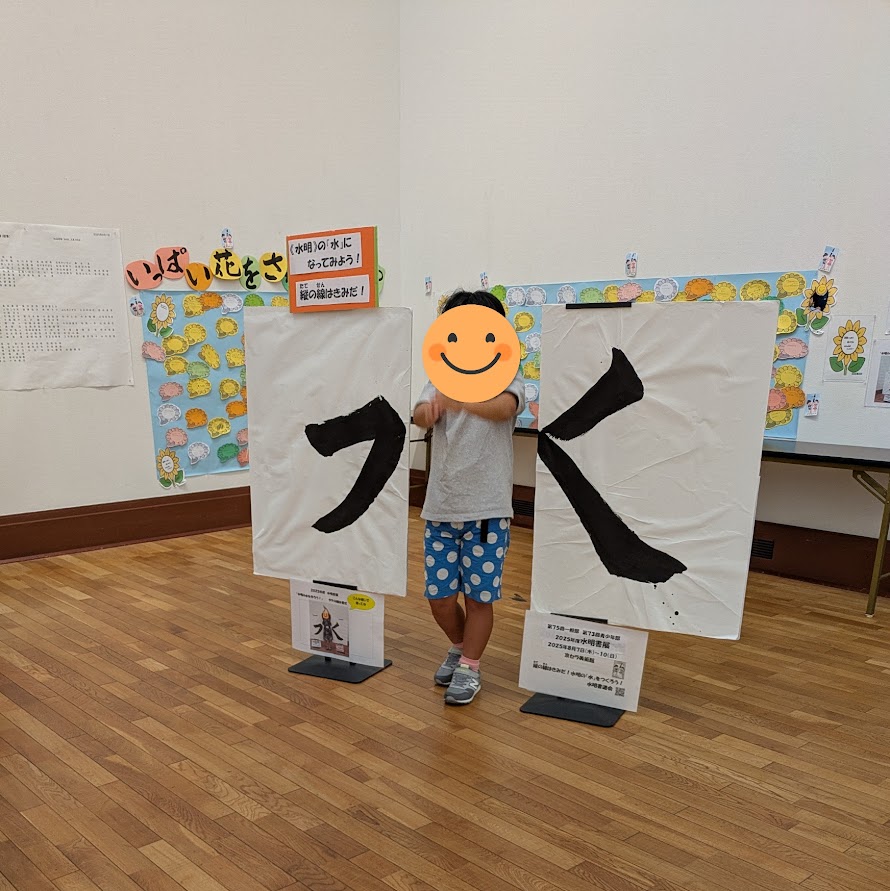

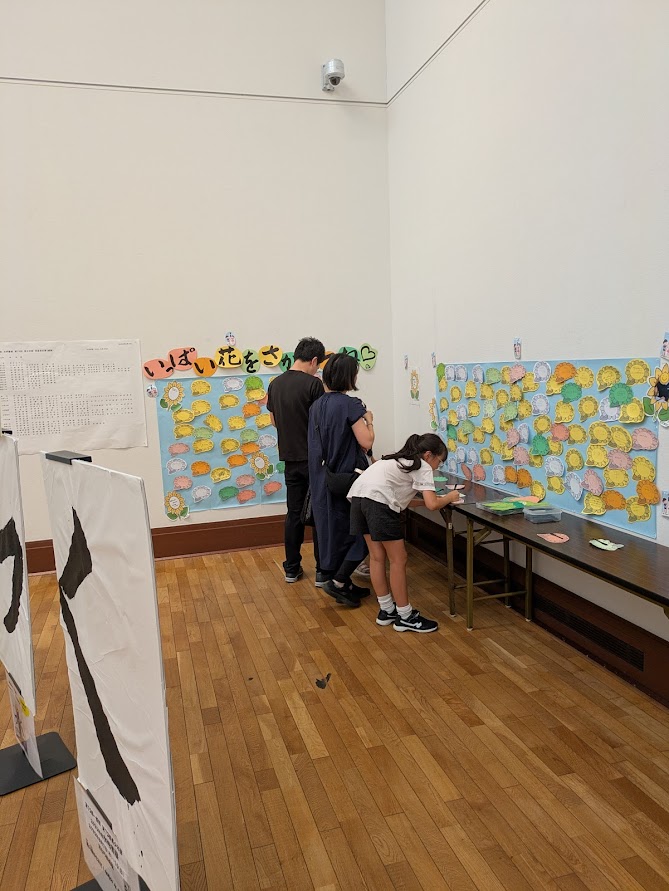

青少年部展の展示場もとても賑わっています。

「あったあった!ぼくのさくひん」と指し棒でポーズをとったり顔出しパネルで映したり、ご家族の笑顔がすてきです。

《いっぱい花を咲かせてね》との感想コーナーも満開のお花です。

追加でひまわりを準備する…嬉しい悲鳴です。

いっぱいいっぱい感想を書いてくださって満開のひまわり!

本日は午後3時より青少年部表彰式が本館地下講演室にて行なわれます。

そして最終日は午後5時までですので、お早めにいらしてくださいね。

広報担当 山根青坡

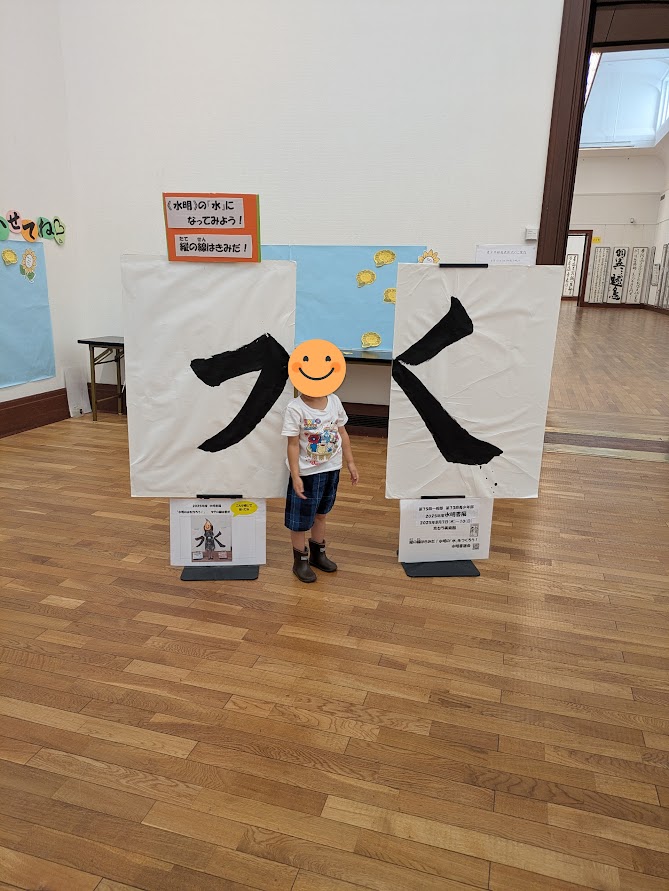

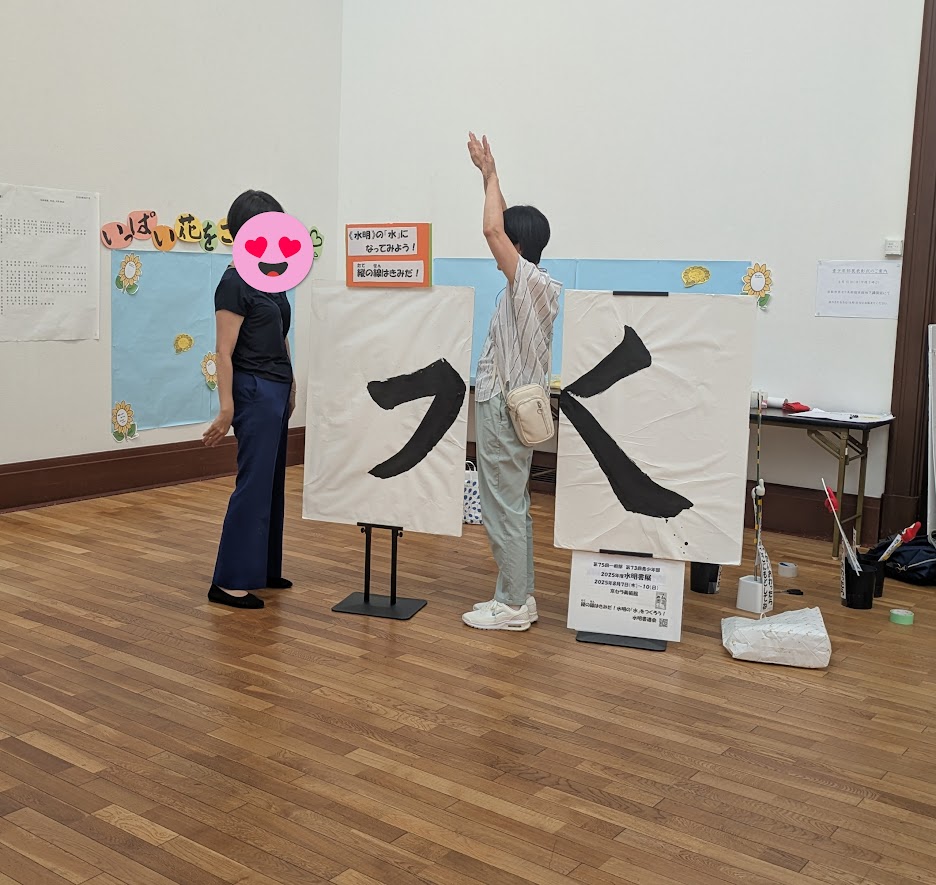

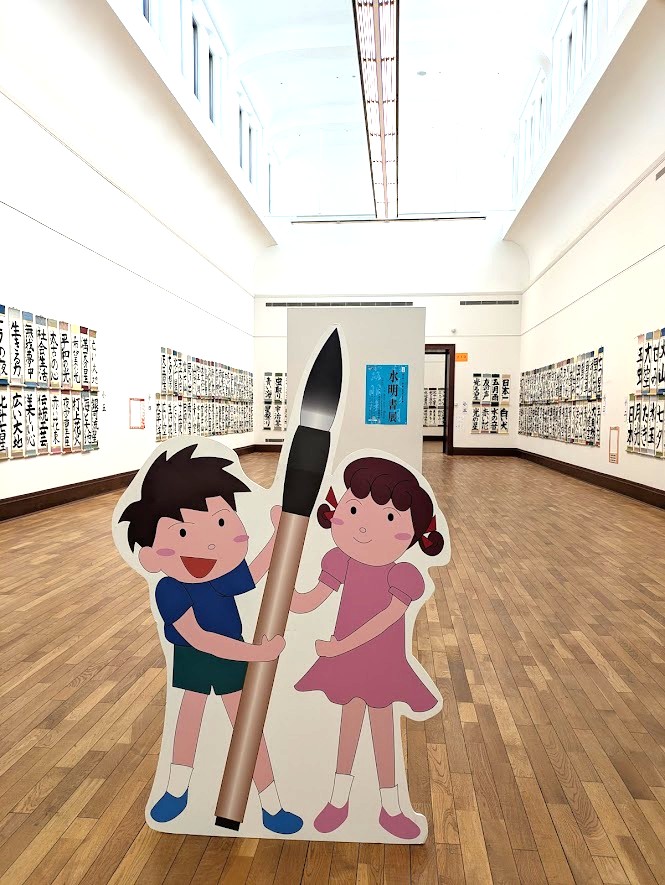

8月7日 水明書展が始まりました!

朝から生憎の天気となりましたが、その分、暑さがすこしやわらぎました。

青少年部843点(毛筆部493点 硬筆部350点)一般部440点

総出品数1283点 漢字・かな・調和体・篆刻とバラエティに富んだ作品が京都市京セラ美術館にならんでいます。

開場と同時にご家族連れや、書道愛好家、知り合いの作品を観にという方、もちろん出品者もこられ、熱心に作品をご覧になっておられました。

青少年部の部屋では今年も来場者が楽しめるグッズ(顔出しパネル、指し棒)を用意しているので自分の作品の前でグッズを使って写真をうつしておられました。

《水明の水になろう!》や感想を書くコーナーもあり、賑わっておりました。

広報担当 山根青坡

今日も暑い日でした。水明展も熱くなってきました!

いよいよ、明日から水明展が始まります。

水明事務所では、褒賞係が参加賞の商品、賞状準備をしました。

賞状の数、種類、賞品の数の間違いがないように、慎重に丁寧に。

各塾ごとに袋分けできました!展示終了後、作品と共に各塾に返却されます。

京セラ美術館では、青少年作品を一点一点、丁寧に陳列いたしました。

幼年から高校三年生までの作品、皆さん素晴らしいです! 是非、会場で御覧いただけたらと思います。

幼児さんの目の高さを考えて低めに展示

別室では依頼したカメラマンさんによって、審会査員、一般部受賞者の写真撮影が行なわれています。

広報係が補助しながら丁寧に撮っていただきました。

広報係で、展示された全作品を撮影編集し、後日YouTubeへアップ致します。こちらもお楽しみに!

午後からは会場係が受付設営など行いました。お知り合いの作品など受付で尋ねていただければご案内いたします。

また広報イベント部は来場された方に喜んでいただける企画物の準備!

子どもたちには、このくらいの高さがいいかなぁ?

会場に顔出しパネルや指し棒があります。記念の1枚にご活用下さい

ふでこちゃん、すみおくんがお出迎え。

あとは皆様のご来場を待つばかりです。ご家族、ご親族の方、ご親戚の方、お知り合いの方、ご友人の方、ご近所の方、お誘い合わせいただき、ご来場いただきます様お願い致します。

バックナンバー水明誌、無料で配布しております。

広報担当 上田真翠

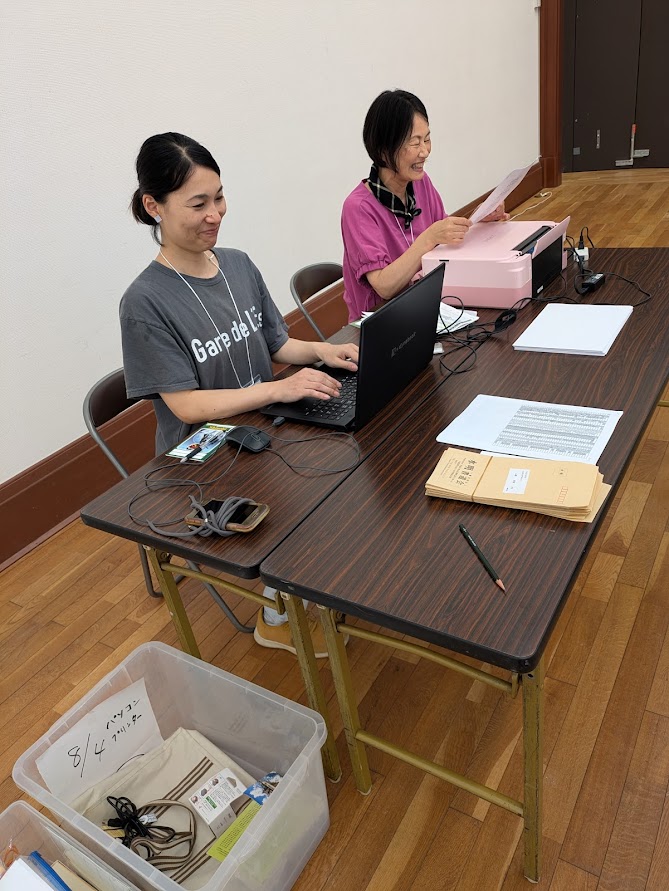

8月5日一般部の審査が京セラ美術館会場で行なわれました。

最初に審査規約の確認を行い、3班にわかれて厳正に審査が行われ、入賞作品が決定しました。

公正な審査ができるように班分けもくじで行ないます。

審査規約の説明。審査員の合意を得て審査を始めます

三班体制で混雑することなく、審査員は一点一点丁寧に作品を観ていきます

札の入った封筒を回収。二人一組で間違いないように点数を数えていきます。

審査係、こちらでも点検作業

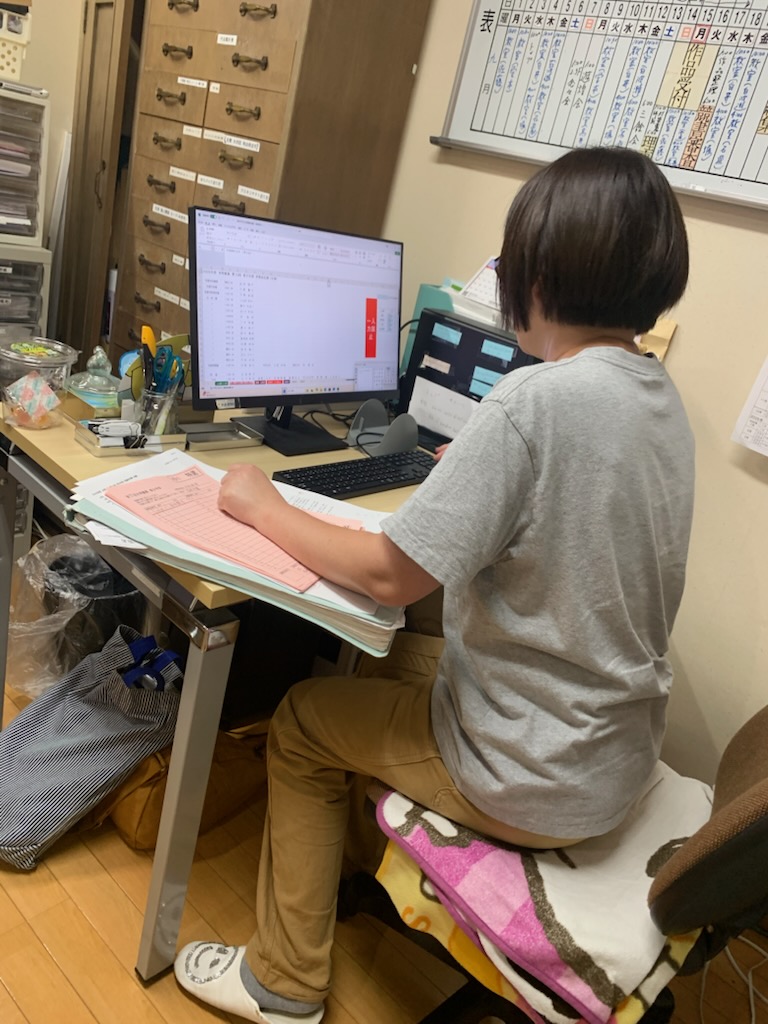

決定した受賞者名をPCに入力作業中

審査速報は、初日8月7日午前10時にHPにアップいたします。

そして本日は、青少年作品の陳列作業と、受賞作品と審査会員の作品をカメラマンに撮影していただきます。

全作品は、YouTubeにアップいたしますので、楽しみにお待ちください。

着々と準備が進んでいます。

外は炎天!暑いですが、中に入れば快適な京セラ美術館。多くの方のご来場をお待ちしています。

広報担当:山根青坡

8月4日(月) 今日も猛暑!

午後から、京セラ美術館にて一般部作品の搬入と陳列が行なわました。

搬入されてきた作品は出品票の色ごとに部屋が指示され各部屋担当の係が名簿でチェック、作品を並べます。

作品の並びがおわれば、業者さんとアルバイトが吊っていきます。

3年前から、学生バイトに来てもらっていますが、毎年来てくれる学生は段取りよくうごいてます。今年初めての子たちも最初は遠慮がちでしたが、慣れてくるとペアで上手く吊ってくれました。

作品が吊り終わったら、名札とその上に明日の審査の為の封筒を貼っていきます。

貼り終わった封筒に、審査係が作品番号記入と作品にも同じ番号を貼り、審査で間違いがおこらないようにしていきます。

明日はいよいよ、一般部審査です。

また明日からの様子もお伝えしていきますね。

広報担当:山根青坡

今日も暑い日でした。連日35度を超える猛暑日の中、当番審査員の先生方に水明会館にお集まりいただき、青少年部の審査会を行いました。

まず、石飛理事長より、ご挨拶と審査の進め方、賞札等の付け方など、具体的な説明がありました。

説明の後は、いよいよ審査です。

総出品数493点、幼年~高校三年生の作品を2班に分かれて審査しました。

1作品ずつ作品が出され号令係の先生の合図で点数を挙手します。

丁寧に公正にとしっかり審査をしょうと、どの先生も真剣です。

どの作品も、頑張って書かれたんだなぁと思う作品ばかり「書道は楽しい!」という、純粋な気持ちが伝わってきました。

皆さんに、賞をあげたいです。

審査後は褒賞係が集計、受賞者の方への連絡、上位賞の賞状の揮毫、など大忙しです。

本日、知事賞・市長賞・京都市教育長賞・水明賞・京都新聞賞・特選・準特選の賞が決まりました。

展覧会初日(8月7日)にホームページと会場で発表となります。

明日(8月4日)はいよいよ、美術館への搬入陳列です。

明日からも搬入風景、イベントなど、お伝えしていきます。

広報担当 上田真翠

8月に突入!

いよいよ水明書展が間近になってきました。

8月1日、表具屋さんが青少年部の軸作品を水明会館2階に搬入。

8月2日、搬入係が集合。

毛筆軸作品を各塾が提出されている出品一覧表とチェックし、間違いがないように各学年に仕分けし、学年別の出品数と軸の本数確認作業を行いました。高校生は釈文がはられていることもチェックです。

一生懸命書かれた作品、間違いがないようにスムーズな審査が出来るように皆で丁寧に確認作業を行いました。

3階では、硬筆の審査が当番審査員により公正に丁寧に行われました。

午後からは審査係が集まり、青少年審査の準備を間違いのないように丁寧に行ないました。

いよいよ明日は、青少年部の審査が2班に分かれ行なわれます。

水明書展の成功に向けて各係が力をあわせてがんばっています。このような係の仕事を通じて普段はあまり交流のない

他の塾の方達と知り合い仲良くなり書を通じて交流が深まることがうれしいなぁと思うのです。

審査会の様子、一般部搬入、会期中のイベントなどはまた明日からもお伝えしていきます。

広報担当 山根 青坡

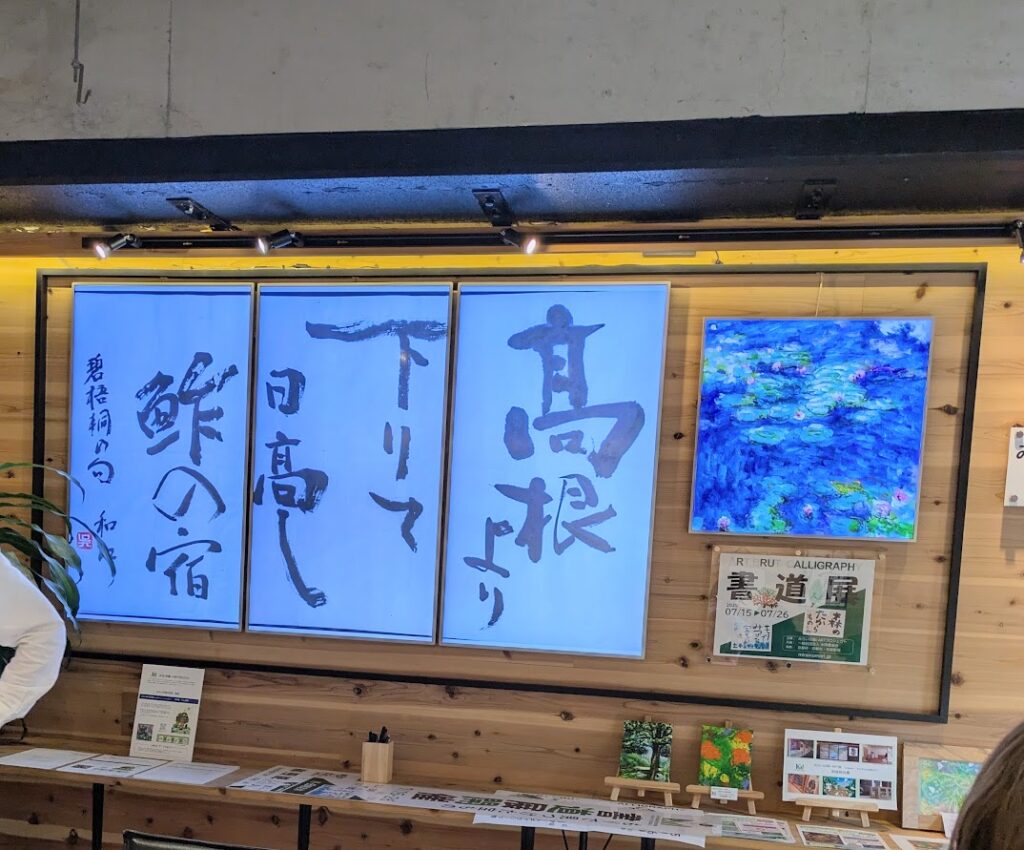

障害をお持ちの方たちの発表の場を作り、あらたな働き方、あらたな活動の場を作る活動《みらいの森i-artプロジェクト》に水明書道会が共催して開催された書道展は7月26日好評のうちに会期を終えました。

多くの方が、QRコードで検索しデジタルでの作品をスマホやPC、事務所に設置したデジタルサイネージで鑑賞され、また、下鴨のギャラリーに足を運び展示されている作品を観て下さいました。

皆さん方の感想からは、

「入った瞬間、木の香りのする素敵な空間にアートな書の数々、素晴らしかった」

「どの作品も心がこもっていて元気をもらえた」

「自分の作品がこんな風に展示されていてうれしく出品してよかった」

「障害を持っていても書道ではそこに壁などないと感じた」等…

嬉しい言葉がたくさんありました。

i-artプロジェクトさんからも、2回、3回と書道展を続けていきましょうとの言葉もいただいています。

ご縁からとんとんと進み始めた話で、準備期間も短く、水明書展の準備の真っ最中にもかかわらず、ご協力下さいました支部の先生方、ご出品下さった方たちに心より感謝申し上げます。

次回もどうぞよろしくお願いいたします。

このあたたかな輪がどんどん広がっていきますように…

広報担当・みらいの森書道展お世話係 山根 青坡

水明ホームページの管理をお願いしているトライソリューションさんのみらいの森I-ARTプロジェクトに水明書道会が共催して開催する《もりでみつけた宝もの書道展》

7月15日 水明会館入り口棚の上にデジタルサイネージが置かれ、デジタルギャラリーと下鴨のギャラリーでの書道展が始まりました。

いろいろな障害をお持ちの方が日頃創作活動をされています。

熱い想いがあふれる作品、優しいお人柄が表れる作品、楽しんで書くことで生きる意欲につながってられるんだろうなと思う作品……

どの作品からも感動をもらえます。

下鴨ギャラリー内には3つを合体させた大型のスクリーンに作品が映し出されドーンと迫力満点で迫ってきます。

初日、汗だくだくでやってこられた出品者のお一人。「孫の名前を書いたんですよ」と嬉しそうに話され、スマホとタブレットで写真を撮って帰られました。

作品画像は以下のアドレスから見られますし、QRコードを読み取っていただいても見られます。

https://mirainomori.jp/gallery/

水明会館にお越しの時にはデジタルで御覧になり、お時間のご都合がつかれる方は暑い最中ですが、ギャラりーの方にも足を運んでいただけると嬉しく思っています。

広報担当 山根青坡

今年は猛暑の中の祇園祭となっています。

いつもは、梅雨の半ばで始まり、7月17日の前祭の山鉾巡行が終わった頃に梅雨明けというパターンでしたが、今年は、少し異常。温暖化の昨今、これからは、この暑さの中での開催になるのか心配です。

関係者の方々のご健康とご無事を祈念します。

祇園祭は平安時代の869年、全国的に疫病が流行した時、その退散を祈願したのが始まりです。870年以後、毎年の行事となり、途中で中断はありましたが、千年以上続いて今にいたります。

安土桃山、江戸時代に盛大となり、その時の町組みの整備により、経費の負担なども含めて町衆の祭となっていきました。

祇園祭が始まった頃は、古今和歌集(914年ごろ完成)や新古今和歌集(1205年)が作られた時代。

そして、鎌倉時代の1235年ごろに、冷泉家の祖である藤原定家が、京都の小倉山(嵯峨野)の山荘で、古来の歌人100人の和歌を選んでつくった「小倉百人一首」は有名で、その中の歌が作られた頃になります。

さて今回のテーマの「暁」。

これは、未明、夜中から明け方までのことで、明け方といっても、まだ真っ暗な状態を指します。

先程の「小倉百人一首」の中で「暁」の歌を探してみると、

壬生忠岑(みぶのただみね)の歌があります。

「有明の つれなくみえし 別れより 暁ばかり 憂きものはなし」(30番)

(夜が明けても空に残っている有明の月が、女性との別れの時に無常に空にかかっているのが見えた。同じようにあなたにそっけなく追い返されたその別れ以来、暁(夜明け前)ほどつらく悲しいものはないと思うようになった。)

同じく、この壬生忠岑は古今和歌集にこんな歌も詠んでいます。

「風吹けば 峰にわかるる 白雲の たえてつれなき 君が心か」(巻第十二恋歌二601)

(風が吹くと、峰で別れてしまう白雲のように、関係を断ってしまう冷たい貴方のお心なのです。)

こちらも、別れを嘆く失恋の歌ですね。

忠岑は、自分より身分が高く裕福な人に、恋する女性を奪われたのでしょうか。未練がましく声をかけても、まったく返事がない。要するに、女性は、身分の低い忠岑を見限り、捨てた。忠岑は、ただ奪われてしまう女性を、見送るしかなかった。と、解釈されているものもあります。

忠岑は、歌の才能があり、「古今和歌集」の撰者として抜擢されましたが、「先祖不見」と当時の本に書かれたように、先祖不明の身分の低い下級武官でした。

古代では、身分差を越えた関係は、長続きはせず、その悲哀を歌から読み取れます。

忠岑の子の「壬生忠見(みぶのただみ)」の歌が、今月「水明7月号」の条幅研究かな部のA課題にあります。

「恋すてふ わが名はまだき 立ちにけり 人知れずこそ 思ひそめしか」百人一首41番

(わたしが恋をしているという噂が、もう世間の人たちの間には広まってしまったようだ。人には知られないよう、密かに思いはじめたばかりなのに)

この歌は、直接の恋心を詠んでいるのではありませんが、その深い想いと、人に知られてしまった戸惑いの気持ちが巧みに表現されています。

なんとなく、父親忠岑の恋と同様に、控えめな恋の様子がうかがえるなあと、私は思うのですが、いかがでしょうか。

今月の「うたごよみ」の最後に

―「置く白玉の露」が輝きます。露は涙でしょうか。―

とあります。

この「涙」の意味は、何なのでしょうか。

恋のはかなさ? ひとときの別れの辛さ? 失恋の感情?

色々考えられて、余韻を残す文章です。

2025年7月 編集部 北川詩雪

本日7月14日は水明書展の出品一覧表・懇親会出欠・青少年部硬筆・幼年毛筆及び出品料払込みの締め切り日。

今日の事務所は大忙し。

今日締切の水明書展の書類と同時に今月18日〆切の競書作品も配達されてきます。

事務所当番の方が競書作品の整理をし、事務局メンバーが水明展関係の書類を間違いがないかチェックする作業をと役割分担して進めています。。

そこへ、水明展広報担当メンバーが4人、展覧会会場で来場者に喜んでいただける楽しいグッズの製作にやってきました。

「あ~それいいね。こうしましょう!!」と笑いが絶えず準備が着々とすすんでいます。

今年の顔出しパネルの完成!会場でぜひ!!

社中の枠を超えて、係の仕事を一緒にすることで仲間が増え、またいろんな情報交換も出来、お互いが切磋琢磨できる

それがいいなと思っています。

水明書展は8月7日~11日です。

書展の成功に向けて係それぞれ頑張っています。

水明書展どうぞお楽しみに!!

広報担当 山根青坡

水明ホームページの管理をお願いしておりますトライソリューション代表の辻本さんは「みらいの森 I-ART」と題する障害者の芸術活動を応援するプロジェクトを展開されています。

今回は書道分野の芸術活動の展示をとの事で水明書道会との共催で実現致しました。

初めての試みで、短い募集期間にも拘わらず障害をお持ちの方に教えておられる先生方が協力してくださり、30点近くの作品が集まりました!感謝申し上げます。

ギャラリー内は木の香りがする優しい雰囲気で、作品展示作業をしながらもなんとも癒やされる時間でした。

壁面にかぎりがあるので、ギャラリー内に全作品展示が出来ないのが残念ですが、出展していただいた全作品はデジタル化し、皆さんにご覧いただくようにいたしております。

作品がデジタル化されてながれます

デジタル化して会場に流れる映像は迫力満点ですよ。

また、デジタルで見られる機器(デジタルサイネージ)は水明書道会館玄関先にも設置していただけます。

↓↓↓

作品はどれも気持ちが込もっていて、温かさを感じます。

7月15日(火)~26日(土)13時~17時 ※日・月休み

是非、期間中、会場に足を運んで下さい。

また会場に来られない方には後日このHPでアドレスをお伝えいたします。いましばらくお待ちください。

広報担当 上田真翠

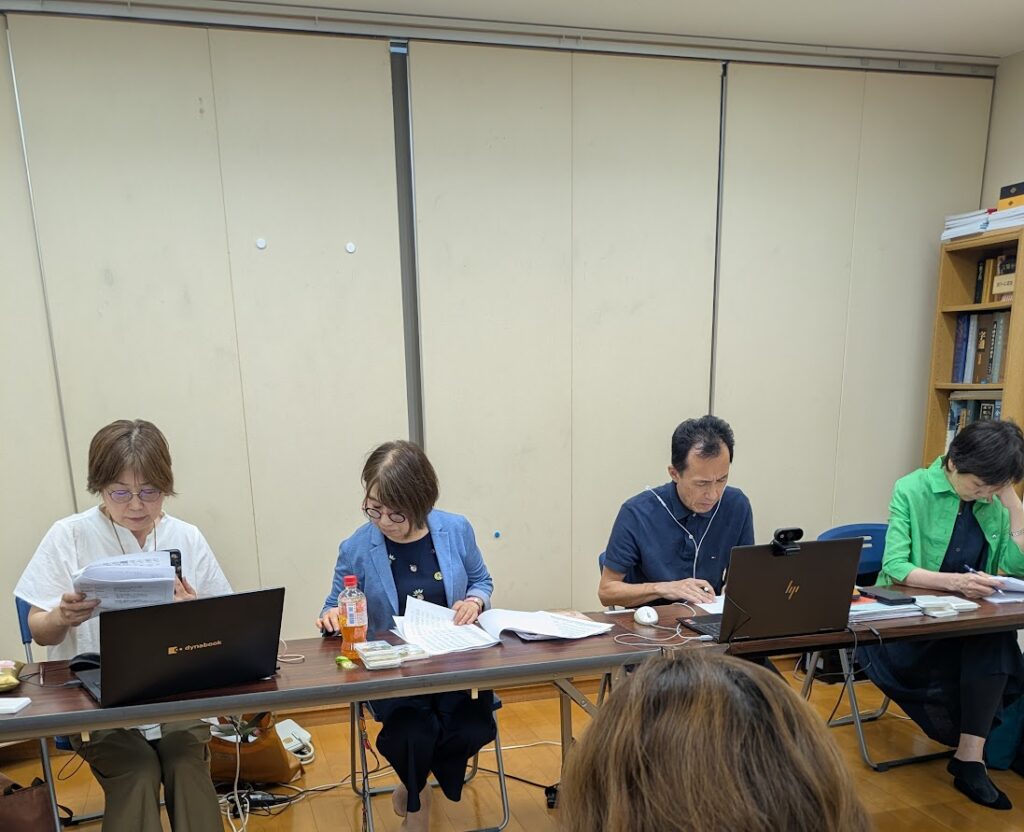

2025年7月6日(日)18時より

第2回幹事会を会場に来られない方の為にオンライン併用で開催いたしました。

先ず2025年度上半期の事業報告、会計報告、水明誌の現況について説明されました。

水明誌については冷泉貴美子氏にお願いし『巻頭エッセイ』として和歌にまつわるお話を掲載させていただいていて大変好評であること。臨書講座担当講師による揮毫をYouTubeで発信していくことが報告されました。

事業については、教育福祉機関へのはたらきかけとして夜間中学や障害者施設への講師派遣したり、障害者アート展の書道部門としてコラボしたりと社会貢献活動にも力を入れていること、時代のニーズにあわせ教室検索の改良や活動報告をブログにて迅速に発信するなどホームページの充実やメールマガジンにて色んな情報を会員に配信していくことが報告されました。

新しい授業指導方法としてオンライン講習会を実施しSNSでの発信や教室案内のやり方の講習を受け実施したところ、問い合わせがあり生徒が増えたなどの嬉しい報告もありました。

会議の後半にはどうしたら水明誌を購読してもらえるか、教室運営をどのようにされているか、水明誌やHPでこんなことがあればいいな「このようにして人数が増えてきました」「こんなして生徒さんにアドバイスしています」など、色んな話ができました。

理事長からは

「皆さんのお話に聞く耳をもってしっかり耳を傾け、皆さんと共に歩み育てていける書道会にしていきたい」と、とても心強い言葉が発せられました。役員一同、皆さんのお声を大切に一つ一つの行事に取り組んでいきたいと思っています。

先ずは8月に開催の水明展!です。

幹事会参加者からは、昨年より出品者が増えていますという声が多く嬉しく思っています。

運営委員は各係で着々と準備を進めています。様子は順次アップいたしますね。

広報担当 山根青坡

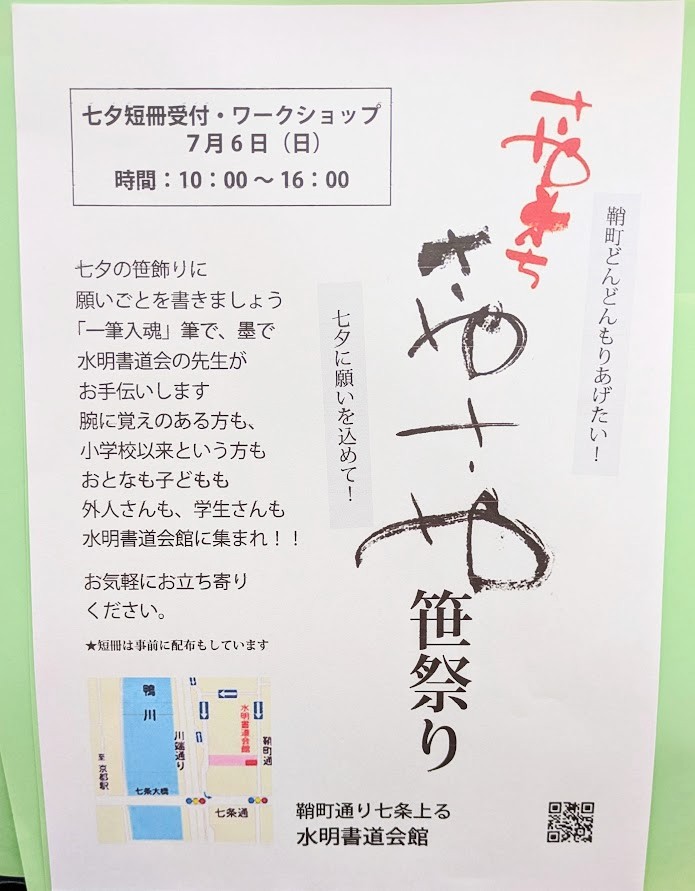

7月6日(日)『さやまちさやさや笹祭り』を開催いたしました。

外国の方にも体験していただけるように英語バージョンの看板も

会館のある東山貞教学区と水明書道会の繋がりを強めていけたらとの願いを込めて、七夕の笹飾りを始めました。

地域の皆さまのご協力をいただいて今年で三回目の開催になります。

短冊や笹飾り用の色紙も沢山用意 うちわも作っていただけます

「いろんな願い事がありますね~」 と地元の方も熱心にご覧になっておられました。

天気には恵まれたのですが、今年の暑さはすでに真夏日!!会館の前の道を通る人はあまりなく、体験をして下さる方も多くはなかったのですが、飾られた短冊を通りすがりに読んで行かれる方もおられました。

短冊には「家内安全」「元気に過ごせますように」「世界平和」「いいことがありますように」「お習字がうまくなりますように」等などの願い事と共に、水明展の成功を祈る短冊も何枚か飾られました。

やっぱり、水明展の成功が一番の願いです にこやかな笑顔で

皆さまの願いが叶いますように…

今日は七夕…

皆さまの願いが叶いますように、水明書道展が盛会に開催されますことを心から祈ります。

長田紫豊

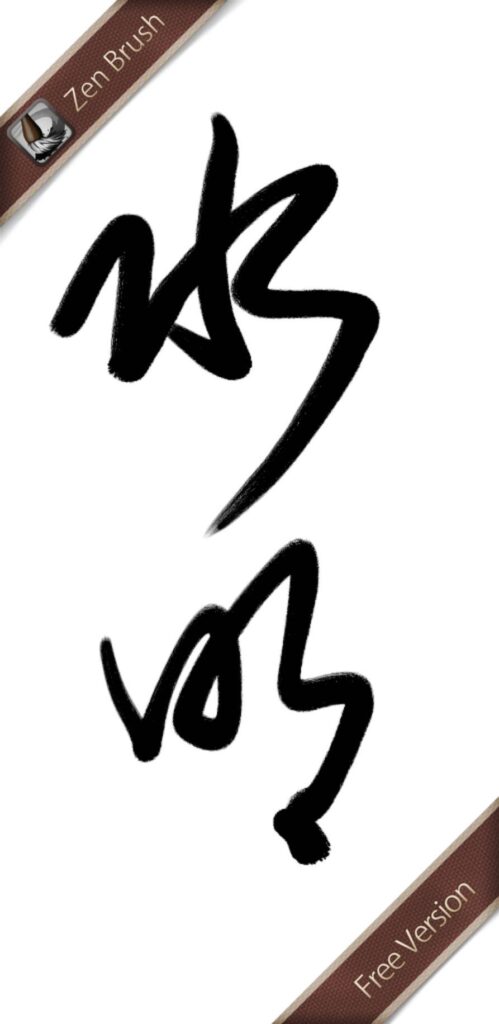

7月2日、隔月開催のセミナーをおこないました。

個別相談の方がお一人、参加者5名の少人数でしたが、Googleアプリと水明ホームページの教室検索をリンクされました。生徒募集に期待がかかります。

また、講師紹介の書道アプリケーション ZEN BrUshを早速試してみて見ました。

こんな風に書けました。

このスマホアプリタッチペンで上記のような線が難なく引けます。

通信講座などでも使えそうです。

ペンを持つ感覚がなんとも楽しいものです。

このように、セミナーでは毎回新しい発見もあり、参加者間の情報交換もできて大変有意義な機会です。

お時間許すかぎりご参加ください。

次回の講習会は9月3日(水)10時~12時です。

事業部 髙井秀山

毎年恒例、『さやまちさやさや笹祭り』を今年も実施いたします。

ちらしは水明書道会館のある学区の町内会の皆さんへ短冊をそえて回覧、ポスターも掲示してしていただいております。

短冊やうちわに文字を書くことで書道を身近に感じ楽しんでいただき、地域交流の一助になりたい、そして水明書道会が地域に溶け込み親しまれる存在でありたいと願っています。

短冊は今月末から水明書道会館に置いております。

ぜひ水明書道会館にお立ち寄りいただき、諸芸上達の願いをこめて短冊を書いていただけたらと思います。

また、当日は来れないけれどという方は、ご自宅やお教室で書かれたものや、七夕かざりを水明書道会館にお持ちいただいたら飾り付けいたします。

昨年の様子

たくさんの短冊や七夕かざりが「さやさやと」風に揺れます。

わいわいとにぎやかに短冊にお願いごとを書く皆さん

7月6日は水明会館に集まれー!!

広報担当:山根青坡

雨の季節に入りました。紫陽花やくちなしの花が瑞々しく美しく咲き競っています。

梅雨は、陰暦では五月に降る長雨のことで、五月雨(さみだれ)と言います。

和歌や俳句では、下記のものが有名です。

うちしめり 菖蒲ぞかをる ほととぎす 鳴くや五月(さつき)の 雨の夕暮れ (藤原良経)

五月雨を 集めて早し 最上川(松尾芭蕉)

五月雨を 降り残してや 光堂(松尾芭蕉)

冷泉貴実子氏の「うたごよみ⑥」のお題は「夕」でしたが、和歌のやりとりでの恋のはじまり方や、結びの「逢ふ瀬(おうせ)の時」への進展の様子から、「恋」かな?と思うほど艶やかな内容でしたね。

今回のキーワードは「誰そ彼(たれそかれ)「黄昏時(たそがれどき)。

この語源は、万葉集10巻 秋相聞(恋の歌)の柿本朝臣人麻呂の歌(2240)

「誰(た)そかれと 我れをな問ひそ 九月(ながつき)の 露(つゆ)に濡れつつ 君待つ我れを」と言われます。

意味は、「そこに居るのは誰なの?と、私に聞かないでください。九月の 露に濡れながらあなたを待っている私のことを。」

当時、男性が女性の名前を問うのは、プロポーズの意味を持っていました。それに答えて、名前を明かすのは、お受けしますということになります。この女性は、夕闇の中、言い交わした別の男性を待っていたと思われます。それで、「名前を聞かないで」となるのでしょう。

電気のない時代には、「たそがれどき」には、お互いの顔がよく見えません。

よって、お互いに「そこにいるのは誰ですか」「誰そ彼(だれですかあなたは)」と尋ねていたそうです。それで「たそがれ」。

現代風に言えば「君の名は?」となるわけです。

さて、2016年に公開されたアニメーション映画「君の名は。」(新海誠原作、監督)で、主人公の瀧と三葉が出会うのは、まさに「黄昏時」でした。そこで、お互いの名前を問いかけます。

身と心が入れ替わることにより、お互いが導かれていくストーリーですが、この映画の中で、雪野先生が古典の授業で、「たそがれどき」について話すときがあるのです。そこにでてきたのが、先ほどの万葉集の柿本人麻呂の歌でした。

このように背景に日本の歴史と文化、風習、そしてその元となる古典などが緻密に散りばめられていることに感動します。

現在使っている言葉の語源や風習の歴史の知識を得ることにより、過去、現在、未来は繋がっていることを実感するとともに、深読みすることを楽しめた回でしたね。

2025年6月 編集部 北川詩雪

6月15日 18時より理事に加え監事2名の全員出席のもと理事会が開催されました。

先ず8月に行われる水明書展について各係から進捗状況が報告されました。

昨年好評だった来場者が楽しみ発信出来るような仕掛けは今年も継続し、加えて新しい企画も提案されました。

各係は昨年度の反省点などをもとに綿密に計画を立て、書展成功に向けて、準備を始めています。

水明展の参加賞ついては、各業者から集まった賞品が提示され、理事の多数決にて決定し、上位賞賞品については褒賞係と三役にて選定いたました。

すでに支部の先生や会員の方に送付されている水明展資料の中には、申し込み忘れがないように表彰式・懇親会の案内をオレンジ色の分かりやすい用紙にしてあったり、出品表も昨年出品された方の名前はすでに印字されていたりと工夫しています。

一般部・青少年部同時開催で京セラ美術館に展示されるこの機会に一人でも多くの方に出品していただきたいと思っています。親・子・孫三代で出品されている方もおられ、素敵だなぁと感じます。

その後、半期の会計報告、昇段昇格試験、師範試験、春のセミナーについて報告が行われました。

郵便料金の高騰により、会議や審査の案内などをメールでするなど経費節減の努力をして健全な運営をしていきたいと報告されました。

また、今後は支部ページや会員ページをつくるなどHPをより充実させて、皆さんに有益な情報をいち早くお伝えできるように努力していくことが報告されました。

さぁ、夏のイベント水明展に向けて、がんばりましょう!

広報担当:山根青坡

6月8日(日)

午前は硬筆部が、午後からは毛筆部(漢字・かな)の師範・準師範検定試験が実施されました。

今回の合格者は硬筆3名、漢字8名、かな10名でした。

受験対策セミナーの受講者が多く、セミナーの受講が皆さんの学習に役立ったのではと思います。

皆さん緊張しながらも、真剣に取り組んでおられました。

次回、師範試験は11月に実施いたします。

それに先立ち9月14日に師範試験対策講座を行い10月には秋のセミナーもあります。

受験資格をお持ちの方がたくさんおられます。

スキルアップのため、今から準備して、ぜひ挑戦なさってください。

試験担当 長田紫豊

青もみじの美しい季節となりました。

インスタ映えで話題の京都八瀬の瑠璃光院の青もみじ。今は浄土真宗のお寺ですが、もともとは実業家の別荘として造営され、1万2000坪に数寄屋造りの建物と日本庭園があります。書院からの眺めの美しさを見ると人気も納得します。

さて、今月のテーマは、「亀」。

「鶴は千年、亀は万年」といわれるように、長寿で縁起の良い生き物とされています。これは、中国から伝わったもので、漢の時代(紀元前130年ごろ)の書物に書かれたことからとされています。

また、神話にたびたび登場します。中国には不老不死の仙人が住む蓬莱山という山があり、その仙人の使いが亀であったことから、長寿、不老不死のイメージが定着したと言われています。

中国神話に登場する巨大な亀、霊亀(れいき)は、甲羅に蓬莱山を乗せた姿で絵などに描かれます。

万葉集には、亀を詠んだ歌は長歌の二首しかありません。そのひとつは、恋の病に苦しむ人を占うために亀の甲羅を焼くというものです。

古今和歌集でも多くはありません。こちらは長寿を祝う歌となっています。

「亀の尾の山の岩根をとめて落つる 滝の白玉千世の数かも」

(大意:亀尾山の岩間を伝わって流れ落ちる滝の白玉は何と美しいのでしょう。その無数の白玉がすなわちあなた様の長いお年の数なのです。)

在原滋春作で、詞書きに「藤原三善が六十賀によみける」とある通り、長寿を祝う歌で、「鶴亀も千年の後は知らなくに 飽かぬ心にまかせ果ててむ」

(大意:鶴や亀のように千年長生きしてしても、誰も知らないのだから、生きることに飽きない心に任せて、生きたいだけ生きて果てましょう)

などがあります。

俳句の世界では、「亀鳴く」が春の季語として親しまれて、「亀鳴く」の俳句を検索すると、たくさん出てきます。

鎌倉時代の歌人藤原定家の三男の為家が和歌ではじめて用いたと言われています。

その歌は「川越のをちの田中の夕闇に何ぞと聞けば亀のなくなり」です。

亀は実際には鳴きませんが、春ののどかな昼や朧の夜に亀の鳴く声が聞こえるような気がするとされ、この遊び心や想像力が俳諧の世界で好まれ、動物を対象にした春の季語のひとつとして定着したと言われています。

句例として、あげてみます。

亀鳴くや皆愚なる村のもの (高浜虚子「五百句」)

亀鳴くと嘘をつきなる俳人よ (村上鬼城「鬼城句集」)

亀鳴くや月暈(げつうん)を着て沼の上 (村上鬼城「鬼城句集」)

「松竹梅」「鶴亀」と、縁起物が続いています冷泉貴実子氏の「うたごよみ」。

来月は何だろうと今から楽しみです。

2025年5月 編集部 北川詩雪

5月11日(日)

この日は地元「新日吉(いまひえ)神宮」の春の例祭で剣鉾や神輿が巡行し水明会館の前はにぎやかでした。

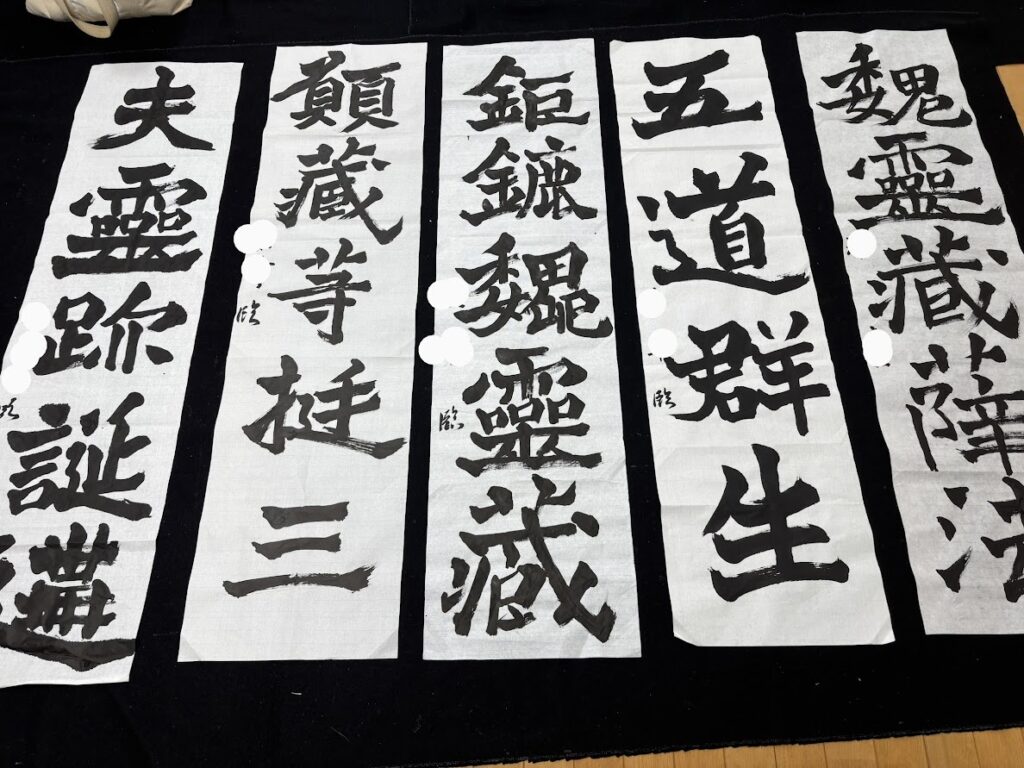

春の水明セミナー篆刻と現代書講座が開催されました。

篆刻は佐藤煒水先生、現代書は山根青坡先生

篆刻は自由課題、

雅号の落款印や、成語を引首印に作成。

皆さん、真剣にほられながらも楽しんで落款を作成されていました。

現代書は午前は北魏の楷書「魏霊蔵薛法紹造像記」の臨書。

半紙で筆遣いの特徴を習い、半切へと展開。

皆さん、力強い線をしっかり書かれていました。

午後からは現代書課題の創作。色々な筆を使って楽しんで書いておられました。

セミナーは直接講師からポイントを教えてもらえる絶好の機会です。

《基礎から学ぶ・もっと深く学ぶ・楽しく学ぶ》

どの講師も工夫を凝らした内容で学びの提供をして下さいます。

会場に来られない方の為に通信で指導を受けることも出来ます。

次回は秋にセミナーがありますので、ぜひご参加下さい。

セミナー担当 林 桂峰

古い記事へ新しい記事へ